1.はじめに

令和7年度版国土交通白書によると、我が国は少子高齢化・人口減少が深刻化する中、公務サービスを含むあらゆる産業分野において労働力の減少が懸念されています。とりわけ建設業や運輸業では、今後も就業者の高齢化や若年者の入職減少が見込まれ、中長期的な担い手の確保・育成が喫緊の課題となっています。さらに、いわゆる「2024年問題」に加え、エネルギーや資材価格の高騰など社会情勢の変化も重なり、生活に必要な身近なサービスの維持・存続が危ぶまれる状況であるとされています。このような状況における建設業許可業者の推移について詳細を分析し、あわせて、建設業許可取得後に必要に応じて行う経営事項審査の手続きの流れについても軽く触れていきたいと思います。

2.全国の許可業者数

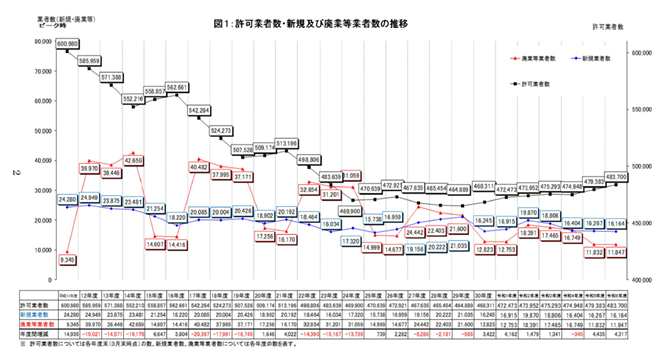

国土交通省が令和7年5月16日に発した「建設業許可業者数調査の結果について」によれば、令和7年3月末現在の全国許可業者数は483,700業者で前年同月比0.9%の増加になりました。また建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると19.5%の減少となっています。令和6年度中の新規許可件数については前年度比0.6%の減少となり、許可が失効した業者は11,847業者で0.1%増加しています。そのうち、建設業を廃業した旨の届出を行った業者は7,252業者(1.6%増加)、許可の更新手続きを行わなかったことにより許可が失効した業者は4,595業者(2.2%減少)となっています。

下の図1を参照すると、建設業許可業者数はピーク時から減少を続け平成29年に底を打った後、堅調な回復の兆しを見せています。新規許可業者数は短期的に見れば変動があるものの、全体としては横ばいの印象を受けます。廃業者数は増減を繰り返していますが、ここ数年は緩やかに減少したのち横ばいで推移しています。許可業者数、新規許可業者数、廃業者数ともここ数年間は目立った変動はない状況です。

出典:国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について」

3.その他の指標の推移

都道府県別建設業許可業者数

令和7年3月末現在の状況によると都道府県別許可業者数は、東京都が44,655業者(全体の9.2%)で最も多く、次いで大阪府が41,645業者(同8.6%)、神奈川県が29,464業者(同6.1%)となっています。これに対し、最も少ないのは鳥取県の2,145業者(同0.4%)で、次いで島根県の2,655業者(同0.5%)です。上位の10都道府県は多い順に東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県、福岡県、兵庫県、北海道、千葉県、静岡県となっています。

一般・特定別許可業者数

一般建設業の許可を取得している業者は458,055業者で前年同月比0.9%の増加、特定建設業の許可を取得している業者は49,739業者で1.4%増加となりました。建設業許可業者全体に占める特定建設業者の割合は約9.7%となっています。

業種別許可業者数

建設業の許可は、土木工事業、建築工事業等、29の業種に区分されています。

令和7年3月末現在、許可を取得している業者が多い業種の上位10業種は、多い順に「とび・土工工事業」、「建築工事業」、「土木工事業」、「舗装工事業」、「鋼構造物工事業」、「内装仕上工事業」、「管工事業」、「水道施設工事業」、「大工工事業」、「石工事業」となっています。

出典:国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について」

4.経営事項審査の手続きについて

前述のとおり、建設業許可業者の現状についてお伝えしてまいりましたが、建設業許可を取得してしばらく経つと、公共工事の入札に参加するために経営事項審査の受審を検討する許可業者も多いのではないでしょうか。そもそも経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならない審査です。そこで、これから経営事項審査を検討している方に向けて一連の流れを簡単にご説明いたします。

1.決算報告届(決算変更届)

事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。東京都では決算報告届という名称ですが、他の都道府県では違う名称である場合があります。提出書類のうち、工事経歴書は経営事項審査を受ける業者用と受けない業者とで記載方法が異なりますので注意が必要です。

2.経営状況分析

経営事項審査を受けようとする企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析であり、この分析は登録経営状況分析機関に分析を依頼します。

3.経営事項審査

1.2.の手続きを経て経営事項審査を受けることとなります。審査では、①経営規模の認定(X)、②技術力の評価(Z)、③社会性の確認(W)、④経営状況分析(Y)を行い、これらに基づいて客観的評価が付されます。

5.おわりに

建設業界は昨今、人口減少や担い手不足、高齢化、資材の高騰など多様な問題を抱えています。平成12年3月末をピークに建設業許可業者数は大きく減少してきましたが、ここ数年は全体的にみれば横ばいで、やや堅調な兆しも見られます。行政も、外国人労働者の受け入れや法改正など様々な施策に取り組み、刻々と変化する経済・社会情勢に応じた支援体制を整えています。客観的なデータを分析し、経営事項審査など必要に応じた手続きをとることは非常に有益な経営手段であると考えられます。本コラムがその一助になれれば幸いです。

2007年2月、行政書士・司法書士・土地家屋調査士の合同事務所に入所。建設業、宅建業等の許認可に携わるとともに申請取次行政書士として外国人の在留資格に係る申請を年間300件以上行う。独立を経て2019年1月にBIG4の行政書士法人にシニアとして入所。外国人の在留資格に関する品質管理や取次、社内教育を行うとともに、許認可を担当。在留資格においてはオリンピックやラグビーワールドカップ関連を担当。2024年4月に中井イミグレーションサービスの代表社員に就任。2025年7月、RSM汐留パートナーズ行政書士法人との合併に伴い同法人の代表パートナーに就任。行政書士。

建設業法違反、その罰則は?

~インボイス制度編~