1.はじめに

Vol.160で寄稿したコラムでは、「建設分野の特定技能外国人について」と題して建設分野で就労している特定技能外国人に着目し、特定技能制度の運用状況や特定技能外国人を雇用するための一般的な概要について軽く触れました。今回はさらに深堀し、建設分野における外国人建設技能者の現状や、建設分野で特定技能外国人として就労するための具体的な手続きについてご説明いたします。なお、特定技能外国人に関する一般的な概要をお知りになりたい場合は、Vol.160をご参照ください。

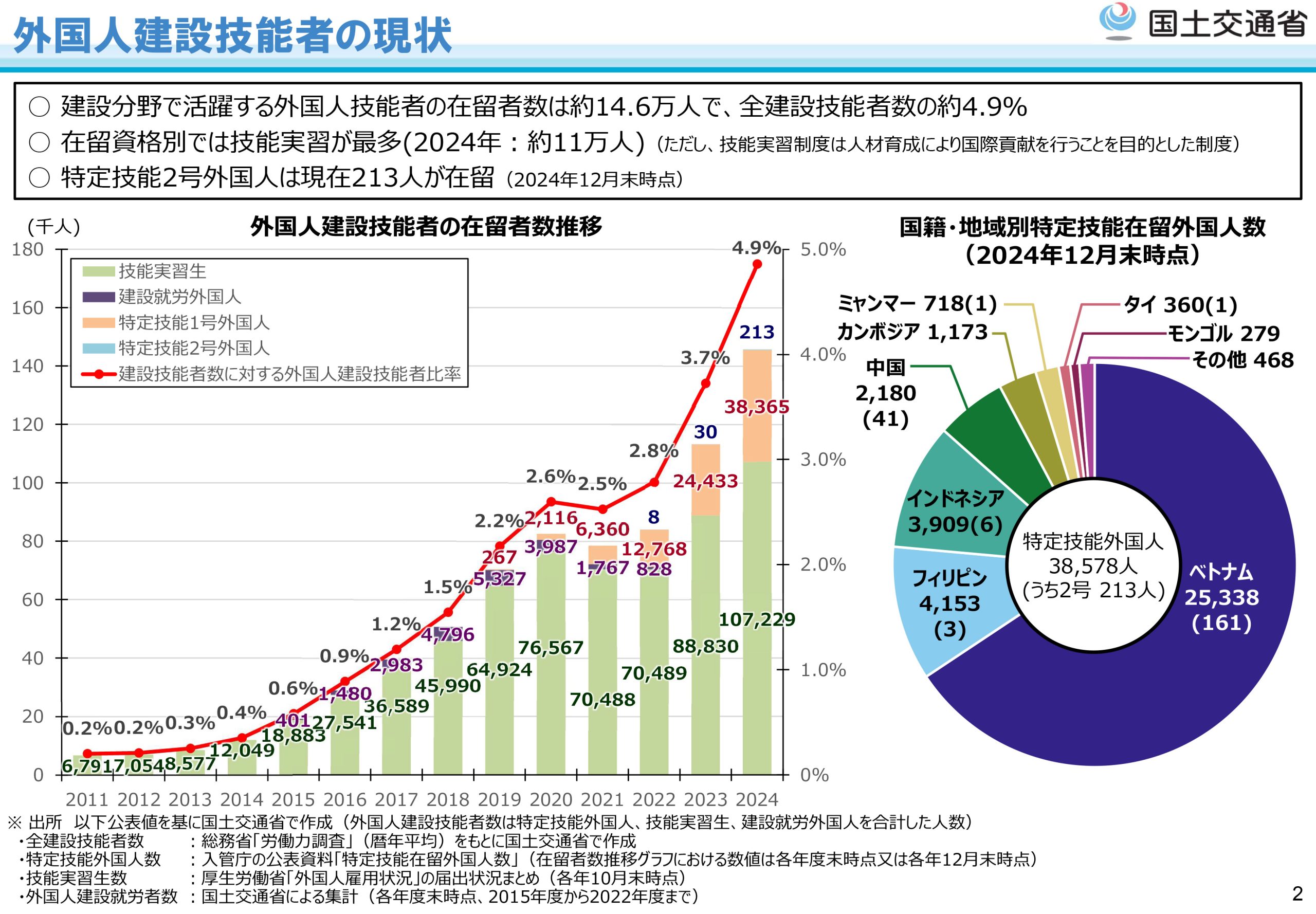

2.外国人建設技能者の現状について

建設分野で活躍する外国人建設技能者の数は実務者の感覚からしても年々増加している実感があります。これらの外国人の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」などが含まれます。以下は、建設分野で活躍する外国人技能者数の推移について、在留資格別・国籍別についてまとめたデータです。

出典:国土交通省「建設分野における外国人技能者の受入れ」

特徴としては外国人建設技能者の中でも技能実習生が非常に大きな割合を占めている点が挙げられます。この技能実習制度は、本来、人材育成により国際貢献を行うことを目的とした制度であり、人手不足分野における労働力不足の解消を目的とする特定技能とは制度趣旨が異なっていました。しかし、この技能実習制度は、2027年までに特定技能人材の育成・確保を目的とする育成就労制度へと移行する予定です。

2019年4月から運用が開始された特定技能制度ですが、当初は新型コロナウイルス感染症の影響により各国の出入国が制限されるなどの措置が採られていたため、受け入れ人数の伸びは一時的に鈍化していました。パンデミックの収束に伴い、伸びは右肩上がりに転じ、2024年には約3万8千人に達しています。

育成就労制度の創設により、同制度で在留していた外国人がそのまま在留資格を特定技能に変更して、引き続き日本で働くことが可能となる制度が実現される予定です。

国籍別にみるとベトナムが圧倒的なシェアを占めており、続いてフィリピン、インドネシアなど東南アジア諸国の出身者が多くを占めています。また在留資格「特定技能」には1号と2号の区分があり、1号は通算5年間しか在留できませんが、2号になれば永続的な更新許可申請が可能ですし、永住申請にも挑戦できるようになります。

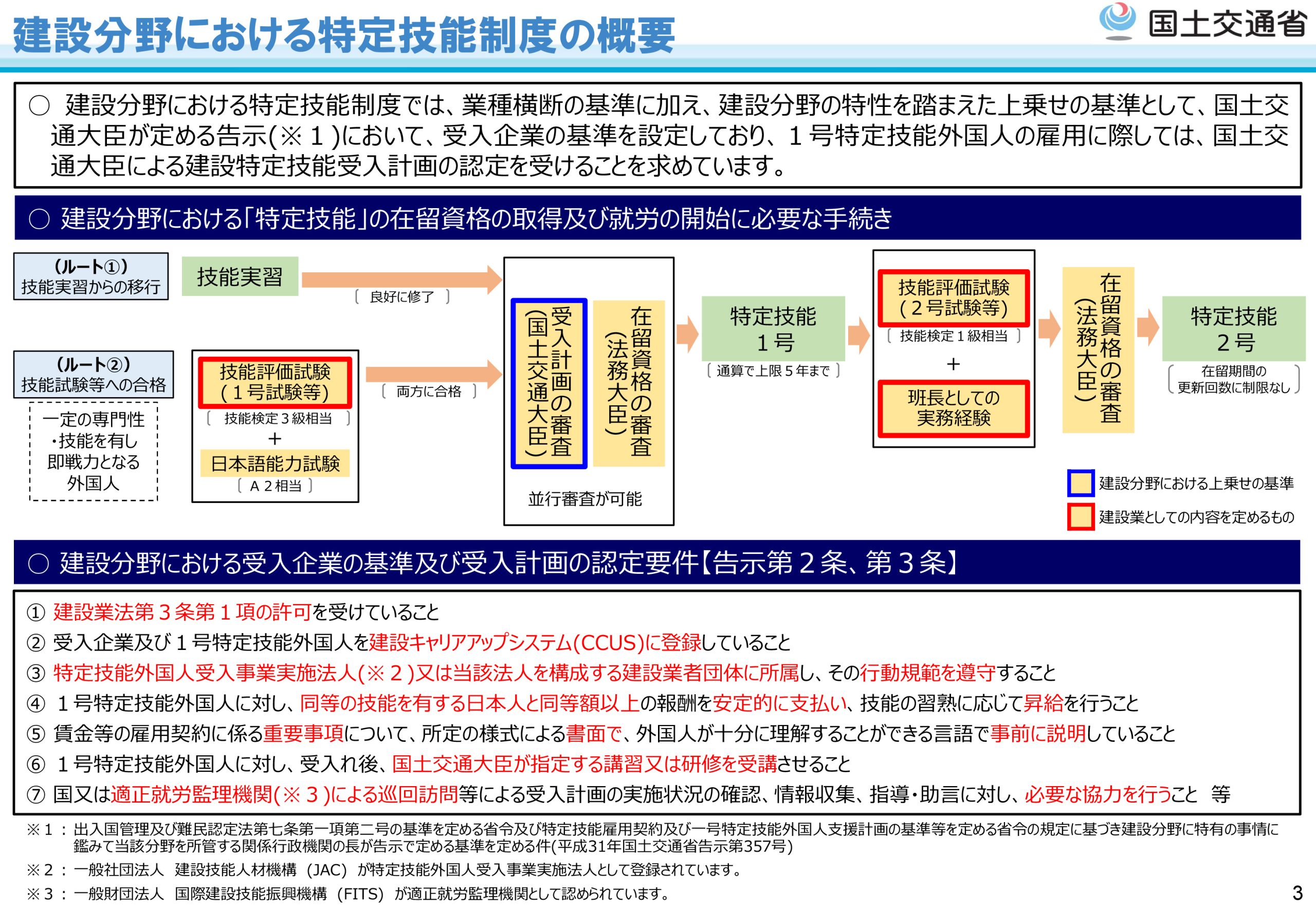

3.在留資格「特定技能」を取得する流れ

特定技能制度は、建設業以外にも農業、漁業、介護など、人手不足とされている16分野に限り認められている制度です。各分野に共通する手続きや法律的な規制がありますが、建設分野は他の分野と比べると手続きが多く、より複雑な傾向にあります。以下は建設分野における「特定技能」の在留資格の取得及び就労開始に必要な手続きについて国土交通省が公表している内容です。

出典:国土交通省「建設分野における外国人技能者の受入れ」

特定技能外国人を雇用するルートは主に2つあります。1つは技能実習からの移行です。技能実習2号を良好に終了し、かつ技能実習と特定技能の業務区分が同一である場合には、在留資格「技能実習」から在留資格「特定技能」への変更が可能です。もう1つは試験合格者によるルートです。各分野で設けられている技能評価試験と日本語能力試験を合格した者がこれに該当します。

上記の者の雇用が決定した後は、まず国土交通大臣による受入計画の審査が必要になります。これは他の分野ではない制度です。また、特定技能を取得に直接関わる行政手続きではありませんが、特定技能を受入れる企業には、建設業の許可を取得していることが求められます。さらに、受入企業及び特定技能外国人は、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録や、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への所属など、行政手続き以外の下準備も多いのが特徴です。このため、日本人を雇用する場合と同等、あるいはそれ以上のコストがかかるのが一般的です。特定技能制度は決して安価な労働力の確保を目的とした制度ではなく、受入企業も相応のコストを見越して雇用を検討することが重要です。また採用コストが高いので離職リスクは避けたいところです。外国人材と共生する社会の実現に向けて、雇用する側とされる側、双方の相互理解が不可欠です。

4.おわりに

建設業界においては技能者等の減少、建設業就業者の高齢化の進行、資材価格高騰など様々な課題を抱えており、外国人材の採用はこれらの課題を解決する手段として避けては通れないものとなりつつあります。特定技能の対象分野は拡大傾向にあり、自動車運送業なども最近追加された分野です。将来的にはタクシーの運転手なども外国人が担うことが珍しくない将来が到来すると予想されます。本コラムが貴社における今後の外国人雇用の検討のきっかけとなれば幸いです。

1981年北海道釧路市生まれ。新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)監査部門にて製造業、小売業、情報サービス産業等の上場会社を中心とし た法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、M&A関連支援、デュ ーデリジェンス等のFAS業務に数多く従事。2008年に汐留パートナーズグループを設立、代表取締役社長に就任。2009年グループCEOに就任し、公認会計士・税理士・弁護士・社会保険労務士等のプロフェッショナル集団を統括。公認会計士(日本/米国)・税理士・行政書士。北海道大学経済学部卒業、慶応義塾大学大学院経営管理研究科(EMBA)修了。

2030年問題とは?

建設業の人手不足、対策とおすすめソリューション