なぜ、いまBCPなのか?

自然災害リスクが大きいわが国では、BCPの策定が不可欠です。近年では新型コロナウイルス禍などのパンデミックや企業へのサイバー攻撃も耳目を集めており、必要となる備えは複雑化の一途を辿っています。災害時におけるすみやかな復旧対応が期待される建設業では、緊急事態にどう備えるべきか? 本稿では、建設業でのBCP成功事例から具体的な策定方法までをお伝えします!

CONTENTS

01.BCPとは?

02.BCP普及の背景

03.建設業では特にBCPが重要 ~地域の守り手として~

04.建設業におけるBCP策定のメリット

05.成功事例から学ぶ建設業のBCP策定ポイント

06.建設業のBCP策定ステップ

07.まとめ ~実際のBCP作成例を示した資料のご案内~

BCPとは?

BCP(Business Continuity Planning;事業継続計画)とは、自然災害などの緊急事態が起こった場合でも事業を継続できるように、また、早期復旧を目的に策定される企業の行動指針のことです。BCPでは、想定されるリスクを洗い出し、自社の中核事業が目標時間までに復旧・実施できるよう追求します。

BCM(Business Continuity Management;事業継続マネジメント)が緊急時における経営戦略的活動であるのに対して、BCPは具体的な計画書の形に落とし込み、従業員への周知・教育・訓練までを含んだ取組みを指します。

BCP普及の背景 ~多発・複雑化するわが国の災害~

内閣府は平成17年(2005年)にBCP策定の普及促進を目的に「事業継続ガイドライン」を公表、啓蒙してきました。ただ、多くの企業がBCPに注目するようになったのは、やはり平成23年(2011年)3月に起こった東日本大震災以降でしょう。

震災当時、ライフラインやサプライチェーンの寸断、物資・電力の不足など、未曽有の大混乱が生じました。帝国データバンクの追跡調査では、震災被害が直接または間接的な要因となった震災関連倒産は令和4年(2022年)2月の時点で累計 2,085 件にのぼっていることが報告されています。

さらに、今後30年以内に70%の確率で発生すると予測される南海トラフ巨大地震/首都直下地震では、それぞれ32万人超/2.3万人超の死者・行方不明者が発生すると見込まれています。高度成長期に整備された道路・鉄道・港湾・空港などのインフラも、現在一斉に老朽化しつつあることを踏まえれば、震災が起きたときの被害は甚大なものになるでしょう。

災害大国であるわが国において、想定すべきリスクは地震に限りません。地球温暖化の影響により激化・増加する台風や水害といった気象災害、近年未曽有の混乱を招いた新型コロナウイルス禍などのパンデミックや戦争・テロ、ランサムウェアなどのサイバー攻撃被害/システム障害などのインシデント。想定されるリスクが多岐にわたる現代において、BCP策定はより複雑になるとともに、その重要性を増すばかりです。

表1 南海トラフ巨大地震・首都直下地震の被害想定

| 死者・行方不明者数 | 住宅全壊戸数 | |

|---|---|---|

| 南海トラフ 巨大地震 |

約32.3万人 | 約238.6万棟 (東日本大震災の 約20倍) |

| 首都直下地震 | 約2.3万人 | 約61万棟 (東日本大震災の 約5倍) |

| (参考) 東日本大震災 |

22,118人 | 12万1,768棟 |

建設業では特にBCPが重要 ~地域の守り手として~

内閣府の「令和元年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」では、建設業における BCP 策定率は55.1%にのぼります。これは金融・保険業、情報通信業に次ぐ数字です。BCPを策定する企業は全業種で増加していますが、建設業では特にその傾向が顕著といえるでしょう。その理由は事業が中断されることによる逸失利益の問題に留まりません。

2024年1月に起きた令和6年能登半島地震はマグニチュード7.6、最大震度7に達する大規模災害で、元日のこともあり大きな被害をもたらしました。家屋や建物の倒壊・損壊は言うに及ばず、市街地では火災にも発展し、2024年5月現在、その死傷者数は1,500人超と発表されています。

一方、そうしたなかでインフラが早期に復旧し、二次被害を最小限に抑えることができたのは、自身も被災者でありながら不眠不休で復旧作業にあたった多くの建設業従事者の献身があったからです。北陸は防災意識が高い土地柄として知られており、複数企業が連携してBCPを策定する動きも活発です。地震発生からすみやかに復旧作業に当たれた背景には、BCPの高い普及率があったことも指摘されています。

災害時、土砂の撤去や路面の補修などの道路啓開やライフライン復旧など、建設業には地域の守り手としての役割が期待されています。他業種以上にBCP策定が重要な課題に位置づけられることは、議論を俟ちません。また、建設業はゼネコン単独で事業継続ができないという事業特性があります。有事に労働力や資機材を最大限活用するためには、中小規模の事業者にもBCP普及を拡大していく必要があるでしょう。

建設業におけるBCP策定のメリット

BCP策定は時間やコストの面でも小さからぬ負担ですが、一方でさまざまなメリットもあります。それらを丁寧に説明することで、部門長や担当者のモチベーションを上げることに繋がります。

1)経営へのダメージを減らせる

労働集約型である建設業は、構造的に利益率を高めにくい業種です。自然災害など不測の事態による損失に対して脆弱であり、最悪のケースで廃業に追い込まれることも少なくありません。地域の守り手という役目を果たすことも重要ですが、事業者はまずなにより、企業や従業員を守ることを考える必要があります。

BCPを策定し、事前に対策を講じていれば、緊急時にも的確な判断が可能になります。企業資産の損失を抑えることに繋がり、災害後のダウンタイムを大幅に短縮することで工期の遅れも最小限にできるでしょう。

2)企業価値の向上

BCPの策定は、企業価値向上にも直結します。自治体の要請に即応できる体制が整っていれば、顧客や投資家からの信望も厚くなるでしょう。

能登半島地震明けの1月4月、北陸を地盤とする電気工事業者がBCPに則った迅速な対応を行ない、事業継続に支障がない旨をWebでいち早く報告しました。それに呼応するように、同社の株価は急伸しています。

3)政府からのインセンティブ

BCPを普及させるために、政府は事業継続力強化計画を設けています。中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や入札、補助金への加点など、さまざまなインセンティブを受けられます。

表2 事業継続力強化計画に認定された際のインセンティブ

| 税制優遇 | 令和7年3月31日までに計画目標達成・実現に資する設備を取得した場合、特別償却18%の税制措置を受けることができる。取得初年度に18%を余分に経費計上できるため、大幅な節税が可能! 【設備具体例】自家発電装置や免振装置、貯水タンクや浄水装置など |

|---|---|

| 入札への加点 | 建設工事の競争入札参加資格審査の際、事業継続力強化計画またはBCPを策定した中小企業に対して加点が行われる ※詳細については各自治体にお問合せください |

| 補助金審査への加点 | 経済産業省が実施するものづくり補助金の審査で加点対象に! |

PickUp!

【2023最新版】建設業向け!

オススメ補助金/助成金6選

成功事例から学ぶ建設業のBCP策定ポイント

政府機関が発行する事例集では、さまざまな企業のBCP実施状況やその効果について多数まとめられています。そのうち建設業の事例をひとつご紹介しましょう。

CASE S社(建設業/熊本県)

| 取組み | 東日本大震災を経験した工務店から聴き取り調査を行ない、そのノウハウをもとに社員の安全を第一にした復興作業マニュアルを作成 他県の工務店と協定、非常時に県外の職人を確保できる体制に 被害状況に合わせた対応を行なうため、被害受付表を作成 社員用の安否確認アプリを導入のほか、初動対応迅速化のために物資常備 |

|---|---|

| 効果 | 東日本大震災の教訓をもとに、熊本地震の際も約3,000軒の修理・安全点検要請に対応 既存顧客の復興を最優先したことで地元での強固な信頼を確保 |

建設業の災害対応では、被害状況の聴き取りからの優先順位づけ(医療でいうところのトリアージ)がマニュアルに組み込まれているケースが多いようです。また、緊急時の対応能力をセールスポイントとして活用している事例も多く、そうした前向きな姿勢も見習うべき点といえるでしょう。

建設業のBCP策定ステップ

BCPの重要性については議論をまたないとはいえ、いざ実際に策定するとなったら、どこから手をつけるべきかわからないという事業者さまも多いのではないでしょうか? BCPには特定の書式があるわけではありませんので、無理からぬことです。中小企業庁はそうした事業者向けに「中小企業BCP策定運用指針」をまとめています。

本項では、それをベースにしながら、建設業に向けた具体的なBCP策定方法を5つのステップでご紹介しましょう。

STEP1 基本方針の立案

BCP策定は、まず「なんのために策定するのか?」、「策定・運用にどんな意味があるのか?」を検討し、基本方針を決定することから始まります。

ここでいう基本方針とは、すでにある経営方針の延長に位置するものです。従業員の安全を守る、社会的責任を果たして顧客からの信用を守るなど、経営者の頭のなかにはすでにBCPの基本方針となる理念があるはずです。それらを書き出し、整理することから始めます。

STEP2 中核事業の選定

当然ながら、災害時には事業継続に大きな制約が生じます。思うように経営資源(人、物、情報、金など)を確保できないケースもあるでしょう。限られたリソースを優先的に投入すべき、自社にとっての中核事業はなにか? それを選び出します。

中小企業庁の指針では、中核事業とは「会社の存続に関わる最も重要性(または緊急性)の高い事業」を指します。財務、顧客関係、社会的要求面から優先順位をつけ、経営者の判断で決定します。建設業では、どうしてもインフラの復旧や道路啓開など、地域への貢献が優先されるケースが多くなるでしょう。

なお、受注、部材在庫管理、支払い、決済といった中核事業に付随する業務は重要業務と呼ばれ、区別されます。

STEP3 災害リスク評価

BCP策定にあたり、備えるべき災害には地震や新型インフルエンザなど、さまざまなものが考えられます。まず、自社の拠点が置かれた地理的条件などを踏まえ、想定される災害リスクを洗い出します。水害や津波、土砂崩れ、ライフラインの途絶やサプライチェーンへの影響など、優先的に備えるべき災害リスクは企業によって異なるでしょう。また、災害が起こった際、事業への影響はどの程度になるかもイメージしておくことが重要です。

例えば、大規模地震(震度5弱以上)で想定される影響としては、ライフラインの寸断や道路・鉄道への影響などが想定されます。従業員の安全や設備・什器類の転倒への備え、貸倒れの発生などキャッシュフローが滞った場合に備えての運転資金の確保など、具体的な課題がみえてくるのではないでしょうか。

ここで忘れがちなのが情報です。現代社会では、情報もまた重要な経営資源のひとつです。完成図面や契約図書、申請・許認可の書類、財務会計のデータなどが消失すれば、スムーズな事業継続が遠のくことは、念頭に置く必要があるでしょう。

STEP4 事前対策の実施

緊急性の高い中核事業を継続するには、従業員や機械設備など、さまざまな経営資源を確保する必要があります。

材料の調達については、通常の調達先以外からの代替調達も考慮する必要があるでしょう。人員の確保については安否確認システム導入のほか、前項の事例でも紹介したように他県の建設会社と協定を結んで災害時に人員の融通をし合えれば大きな備えになります。食糧や飲料水の備蓄も含め、中小企業では特に連携型の事業継続力強化計画は有効です。

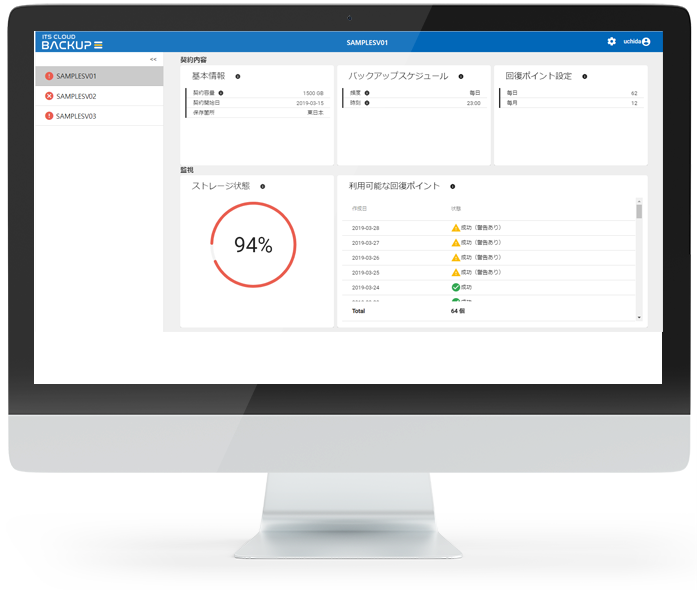

データの消失に備えるなら、クラウド型のバックアップシステム導入がおすすめです。

クラウドサービスラインナップ、UC+シリーズ第一弾、UC+(ユクタス)バックアップは、シンプルで使いやすく、堅牢な環境を提供するバックアップシステムです。ERPや基幹業務システムと連携し、重要業務のデータをクラウドに自動保存。西日本と東日本にデータセンターが置かれているため、どちらかが被災したとしても一方が予備装置として機能します。人的コストを割いたり大規模な設備改修をしたりすることなく、きわめて廉価でデータの安全を確保できます。

STEP5 緊急時の体制の整備

緊急時、従業員が迅速かつ適切な行動ができるかは、経営者や部門長のリーダーシップにかかっています。ここまで策定したBCPを十二分に活かすためには、災害時の指揮命令系統の整備が重要です。

重要な意思決定及びその指揮命令を行なう統括責任者を取り決めておくこと、また、統括責任者が不在の場合に備えて代理責任者も決められれば万全でしょう。

緊急時の指揮命令系統や役割分担については、フロー図などにして全社員にしっかり周知します。定期的なロールプレイングや避難訓練を行ない、適切な実施への準備を整えられれば、従業員一人ひとりの危機管理意識を高め、ひいては安全とすみやかな復旧に繋がっていくでしょう。

まとめ ~実際のBCP作成例を示した資料のご案内~

地域の防災の要である建設業では、精緻なBCP策定が不可欠です。また、前述のとおり現代ビジネスでは情報という経営資源も非常に高い価値を持ちます。

東日本大震災では、電子カルテをクラウドに保存していたおかげで救命活動をスムーズに行なうことができた医療施設の事例に注目が集まりました。建設業でも、従業員の安全や物資の確保同様、情報のクラウド化についての検討は避けて通れません。

ただ、前項でもお伝えしたとおり、BCPは特定の書式があるものではないため、実際の策定は簡単ではありません。そこで、中小企業におけるBCP策定のポイントや作成例、ひな形をまとめたPDF資料「中小企業のためのはじめてのBCP」をご用意しました。こちらもぜひ併せてご活用ください!

本記事の関連記事はこちら

・内閣府「令和元年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

・国土交通省「令和4年度予算」

・国土交通省「インフラ長寿命化とデータ利活用に向けた取組」

・日本建設業連合会「建設BCPガイドライン」

・国土交通省「令和6年能登半島地震における被害と対応」

・内閣府「防災情報のページ」

・内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について」

・中小企業庁「ものづくり補助金総合サイト」

・中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針第2版-どんな緊急事態に遭っても企業が生き抜くための準備」

・中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

・経済産業省九州経済産業局「BCP事例集」

・独立行政法人 中小企業基盤整備機構「税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制の優遇措置)について」

・東京データバンク「特別企画:【震災から 11 年】「東日本大震災関連倒産」動向調査(2022年)」