建設業での1年単位の変形労働時間制について徹底解説

屋外作業が多い建設業は、夏場の猛暑や冬場の豪雪など自然条件の影響を受けやすい業種です。一年を通して施工に適した時期は限られるため、繁閑の差が激しくなります。一方で、建設業でも2024年から時間外労働の上限規制が適用されており、施工可能時期に長時間労働を集中させるといった対応も現実的ではありません。そこで導入を検討したいのが、1年単位の変形労働時間制です。本制度について、建設業の事業者さま向けにわかりやすく解説します!

CONTENTS

01.1年単位の変形労働時間制とは?

02.1年単位の変形労働時間制はなぜ必要? ~建設業の労務管理、特殊な事情~

03.1年単位の変形労働時間制、必要な手続き

04.1年単位の変形労働時間制、シフト作成のポイント

05.建設業の勤怠管理、関連サービスのご案内

1年単位の変形労働時間制とは?

1年単位の変形労働時間制とは、繁忙期に長い労働時間、閑散期に短い労働時間を設定するなどして、1年を通じて総労働時間の短縮を図ることができる制度です。労働基準法第32条では、労働時間を原則的に1日8時間(休憩時間除く)、1週40時間以内と定めていますが、本制度は、その例外として設けられています。

建設業のように、季節によって繁閑の差が大きい業種においても、変形労働時間制を活用すれば、労働時間を弾力的に配分することが可能です。

具体的にいえば、1年間を平均して労働時間を1週40時間の範囲内に設定できれば、その間に40時間を超える週、8時間を超える日があったとしても、時間外労働には該当しません(図1)。

この場合、割増賃金の計算が煩雑です。理論上は、1年間の法定労働時間の総枠(週40時間 × 365日 ÷ 7日 ≒ 2,085.71時間)を超えた分に対して発生しますが、計算が複雑なうえ、中途退職者などへの対応も困難といえます。そのため、実務上は「各日の所定労働時間を超えた分」に対して割増賃金を支払っている企業がほとんどです。

1年単位の変形労働時間制はなぜ必要?

~建設業の労務管理、特殊な事情~

1年単位の変形労働時間制が建設業の労務管理においてなぜ重要なのか? 本項では、3つのポイントに整理して解説します。

1)建設業は1年を通して稼働可能日が少ない

建設業は屋外作業が多い業種です。そのため、夏場の熱中症による死傷者が多く、業種別割合で20%を占めます。これは、全業種中最多の数字です(図2)。

「営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針」では、WBGT(Wet Bulb Globe Temperature;湿球黒球温度)値31以上の猛暑日については作業不能日に設定されています。国土交通省直轄土木工事では、工事積算における熱中症対策の充実が令和5年度から運用されており、猛暑日を考慮した工期設定となるよう「工期設定指針」を改定するとともに、官積算の見込み以上に猛暑日が確認された場合には工期変更を行なうよう改良されています。

建設業では、夏季の労働時間において特に制限がかかります。

同様に、冬場も積雪・凍結による転倒などの冬季労働災害が多いため、作業制限を考慮した工期設定がしばしば行なわれます(設計段階で「冬期休止期間」を設けるなど)。

そのため、閑散期は固定費で赤字になるケースも少なくありません。

2)建設業の時間外労働の上限規制

わが国では、四季折々の気候や地域特性により、一年を通じて建設業の稼働可能日が少ない事情があります。これまでは、特定の時期に長時間労働を集中させて現場業務を進めることもできました。ただ、令和6年(2024年)4月以降、それも難しくなりつつあります。

ご存じのように、時間外労働の上限を月45時間・年360時間とする長時間労働規制が、建設業でも適用されたことによります(図3)。

| 労働時間の原則 | (1) 1日8時間・1週間 40時間 (2) 36協定を結んだ場合、協定で定めた時間まで時間外労働可能 (3) 災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、労働時間の延長が可能(労基法33条) |

|---|---|

| 36協定の限度 | ・原則、① 月45時間 かつ ② 年360時間(月平均30時間) ・特別条項でも以下を超えないこと ③ 年 720時間(月平均60時間) ・ 年 720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも以下を超えないこと ④ a. 2~6カ月の平均でいずれも80時間以内(休日出勤を含む) ④ b. 単月 100時間未満(休日出勤を含む) ④ c. 原則(月 45時間)を上回る月は年6回が上限 |

| 罰則 | 雇用主に6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

3)厚生労働省が変形労働時間制を周知

常態化しがちな長時間労働は、建設業にとって大きな課題です。コンプライアンス遵守のために、適切な労務管理・勤怠管理は不可欠といえます。一方で、わが国での屋外作業の実態との整合も図る必要があるでしょう。

長時間労働の規制を遵守しようとすれば、夏期、日中の猛暑を避けるために待機時間を設けたり、豪雪期を休工として他の時期に集中して工事を行なったりといった柔軟な対応は困難になります。

そうした状況を受けて、厚生労働省は、労働時間を1年単位で柔軟に設定できる「変形労働時間制」を周知するパンフレットを公開し、建設業への啓蒙に努めています。

1年単位の変形労働時間制、必要な手続き

本項では、実際に1年単位の変形労働時間制を導入する際の実務上の手順について解説します。

ステップ1)就業規則に規定

1年単位の変形労働時間制を導入する場合、使用者は就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定を締結する必要があります。就業規則や書面では、規定する期間の起算日を明らかにしなければなりません(労働基準法施行規則第12条の2)。また、制度を適用する部署や業務内容、適用対象となる従業員の範囲を明確にする必要があります。

厚生労働省の「モデル就業規則」をもとに、建設業で1年単位の変形労働時間制を導入する際の就業規則記載例を下記に示します。

1年単位の変形労働時間制を導入する際の就業規則記載例

※厚生労働省「モデル就業規則」をもとに作成

第〓条

1)労働者代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合、当該協定の適用を受ける各号の労働者について、1週間の所定労働時間は対象期間を平均して1週間当たり40時間とする。

一、建設工事に従事する技能者

二、本社事務所における施工管理、現場支援及び資材調達業務

三、本社事務所における積算・見積・契約関連業務

2)1年単位の変形労働時間制を適用しない労働者について、1週間の所定労働時間は40時間、1日の所定労働時間は8時間とする。

3)1日の始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。

ステップ2)労使協定を締結

前項の書面をもとに、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結します。

本協定で次に掲げる事項を定めたとき、1年単位の変形労働時間制を適用できるようになります(労働基準法第32条の4)。

労使協定で定める事項

- 対象労働者の範囲

- 対象期間及び起算日

- 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)

- 労働日及び労働日ごとの労働時間

- 労使協定の有効期間

なお、4つめの項目の実務的対応として、「勤務カレンダー(年間シフト表)」を定める必要があります。

勤務カレンダー

① 労使協定締結時にあらかじめ1年分の勤務カレンダーを定める

② ①が難しい場合は労使協定締結時に最初の1カ月分の勤務カレンダーを定め、2カ月目以降の勤務カレンダーは当該月の30日前までに定める

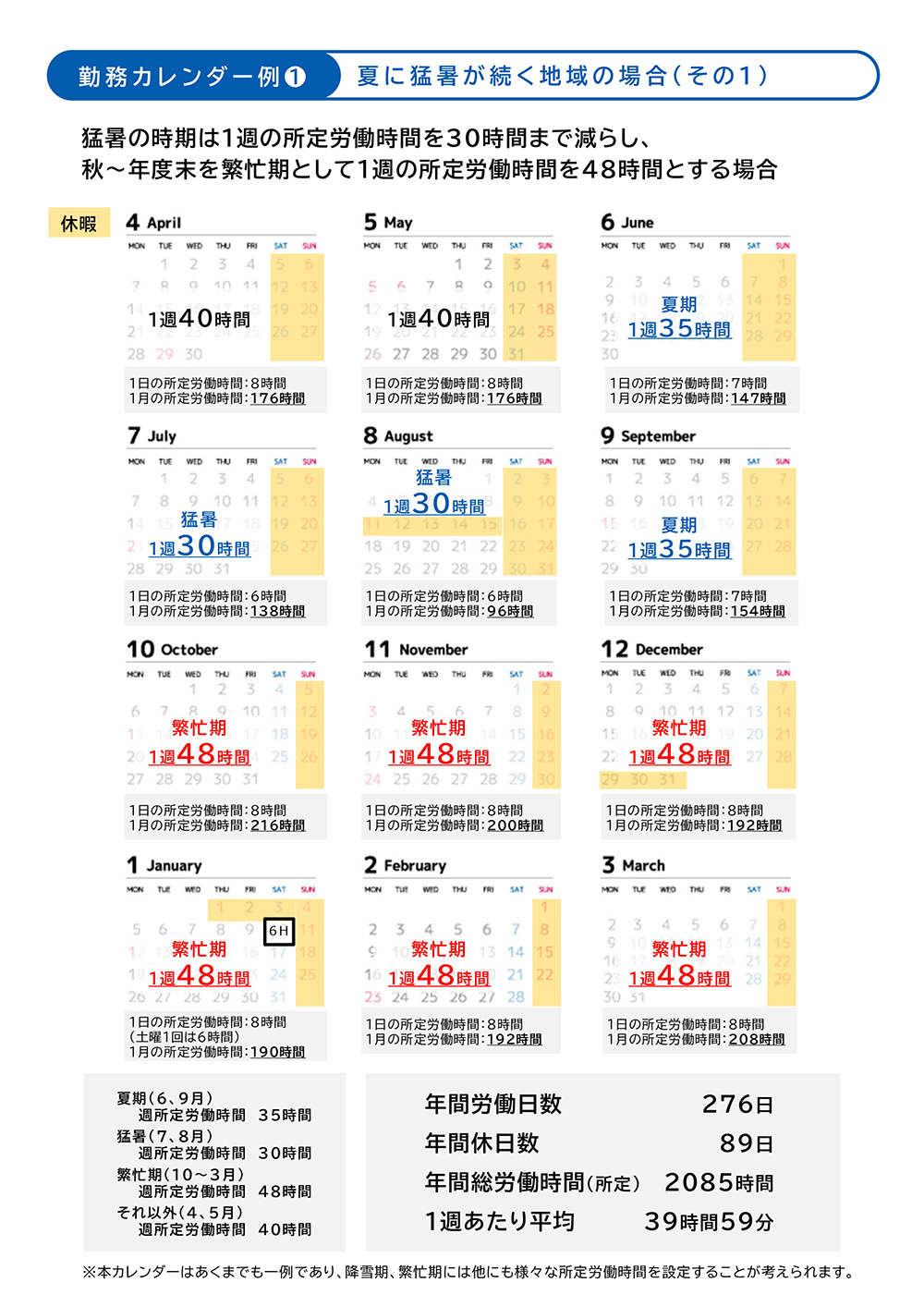

厚生労働省のパンフレットでは、実際の勤務カレンダーとして、夏季の猛暑の時期(7月・8月)に週労働時間を30時間に調整する、あるいは降雪期の週労働時間を30時間に抑える――といった例が示されています。

厚生労働省「建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント」

ステップ3)労働基準監督署に届け出

1年単位の変形労働時間制に関する協定届(様式第4号)とその他の必要書類を、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。提出先は「事業所(支店・営業所・工場など)の所在地」に基づき、原則として本社ではなく変形労働時間制を適用する事業所ごとに提出する必要があります。

ただ、令和5年(2023年)の通達・令和7年(2025年)の施行以降、e-Gov電子申請などを要件に、本社一括届け出が可能になりました。通常、1年ごとに労使協定を締結し、毎年36協定を届け出ている筈ですので、一緒に届け出れば効率的です。

本社一括届け出の要件

e-Govから電子申請を行なう場合

次の(1)及び(2)を満たした場合に限り一括して届け出を行なうことができること。

ア 「協定の内容が同一である」とは、協定届の記載項目のうち、以下の項目がすべて同一であることをいうこと。

(ア) 対象期間及び特定期間(起算日)

(イ) 対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日

(ウ) 対象期間中の1週間の平均労働時間数

(エ) 協定の有効期間

(オ) 労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)

(カ) 労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)

(キ) 対象期間中の総労働日数

(ク) 労働時間が48時間を超える週の最長連続週数

(ケ) 対象期間中の最も長い連続労働日数

(コ) 対象期間中の労働時間が48時間を超える週数

(サ) 特定期間中の最も長い連続労働日数

(シ) 使用者の職名及び氏名

(ス) 旧協定の内容

イ 上記ア(イ)(対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日)に係る別紙(以下「カレンダー」という。)は、本社の協定届に添付されたカレンダーと、本社以外の事業場の協定届に添付されたカレンダーの内容が同一であること

なお、本社のカレンダーに複数の種類がある場合、本社の協定届に添付されたカレンダー(本社の労働者が対象とされるものに限る)のいずれかと、本社以外の事業場の協定届に添付されたカレンダーの内容が同一であること。その場合、本社以外の事業場のカレンダーが本社のいずれのカレンダーと同一の内容であるかを判別できる一覧表(別添の「届出カレンダー一覧表」)を添付すること

(2)協定届における記載項目のうち、「事業の名称」・「事業の所在地(電話番号)」その他の協定の内容が同一であることを要しない項目について記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」という)を添付し、本社の所轄署長に届け出ること

労働基準監督署への提出書類

- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届(様式第4号)

- 就業規則

- 勤務カレンダーや協定書の写し

※厚生労働省がひな型を配布しています。ダウンロードしてご使用ください。

※様式ではなく任意添付資料ですが、制度の適法性を示すために提出が推奨されます。

1年単位の変形労働時間制、シフト作成のポイント

実務上、シフト作成のポイントとして下記の5つを押さえましょう。※積雪の度が著しく高い地域では、建設業の屋外作業者向けシフト作成のルールに積雪特例が設けられています。

1年単位の変形労働時間制、シフト作成のポイント

① 労働日数は年間280日まで

② 連続労働日数は原則6日まで(特に繁忙な場合は12日まで)

③ 労働時間は1日10時間、1週52時間まで

※①~③まで積雪特例でも同様

④ 労働時間が48時間を超える週は連続3回まで

⑤ 対象期間を3カ月ごとに区分した各期間で、労働時間が48時間を超える週は3回まで

※④⑤について、積雪特例では適用されない

建設業の勤怠管理、関連サービスのご案内

以前ご紹介した時間外労働の上限規制や本稿でご紹介した1年単位の変形労働時間制など、建設業の勤怠管理・労務管理は、業種の特性上、非常に煩雑になります。一方で、法令遵守と正確な労働時間の管理は不可欠であり、お悩みの労務担当者さまも多いのではないでしょうか。

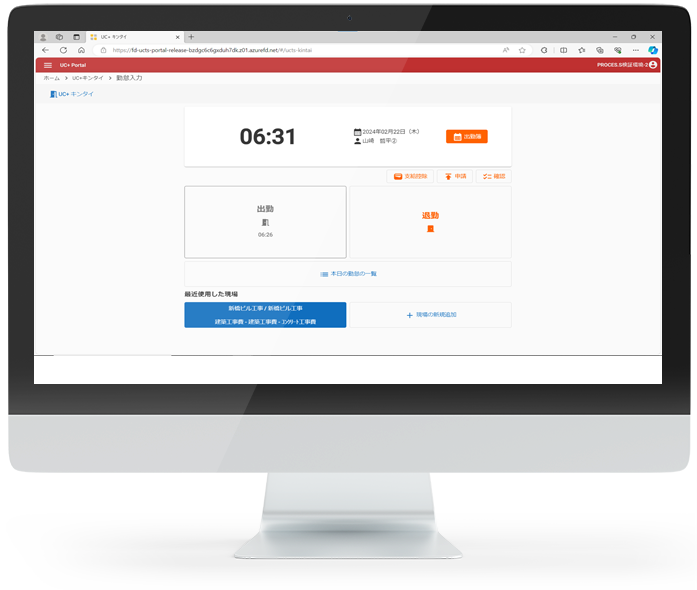

建設業向け勤怠管理システム “UC+キンタイ” の製品資料と、建設業の長時間労働対策についてまとめた資料をご用意しています。こちらもぜひ貴社の課題解決にご活用ください。

本記事の関連記事はこちら

・厚生労働省「建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント」

・厚生労働省「令和版 STOP! 熱中症 ~建設現場での熱中症の発生・重篤化を防ぐため~」

・厚生労働省長野労働局「STOP! 冬季労働災害」

・厚生労働省ほか「1年単位の変形労働時間制」

・厚生労働省「記入例:1年単位の変形労働時間制による 『労働時間チェックカレンダー』」

・厚生労働省「令和5年2月27日から、1年単位の変形労働時間制に関する協定届も本社一括届出ができるようになりました!」

・厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)」

・国土交通省「建設業における時間外労働規制の見直し(働き方改革関連法)」