2024年、建設業の労働時間に上限規制!

2024年4月から、建設業でもついに改正労働基準法が適用されます。働き方改革関連法の一環ではありますが、建設業では2024年問題ともいわれ、深刻な労務コスト増が予想されます。本稿では、改正労働基準法の詳細と建設業の働き方改革の現状について、わかりやすくまとめました。

CONTENTS

01.建設業の働き方改革とは ~改正労働基準法をチェック!~

02.建設業の労務課題 ~2024年問題とは?~

03.建設業の働き方改革に向けた国交省の取組み

04.建設業の働き方改革事例

05.建設業の働き方改革、まずは正確な勤怠管理を!

06.よくある質問

2024年問題についての詳細な資料をご用意しています!

建設業の2024年問題と長時間労働対策について、社会保険労務士の高橋圭佑氏が解説!

建設業の働き方改革とは ~改正労働基準法をチェック!~

「働き方改革」というスローガンも、いまやすっかり耳になじんで久しくなりました。

本邦において、労働者の過労問題は積年の課題でしたが、法定労働時間を超える時間外労働については、長らく賃金の割増によって抑制する方針がとられてきました。労働時間上限や罰則などは、特段設けられていなかったのが実情です。

これを受けて2018年(平成30年)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)が公布されました。その一環として労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から大企業を対象に、2020年(令和2年)4月以降は中小企業でも、労働時間に罰則つきの上限規制が設定されています。

| 規制前 | 規制後 | |

|---|---|---|

| 法定労働時間 | 1日8時間、1週に40時間まで | 1日8時間、1週に40時間まで |

| 36協定を結んだ場合 | 月45時間、年間360時間まで時間外労働を課すことができる ※厚生労働大臣の告示のみ |

月45時間、年間360時間まで時間外労働を課すことができる ※罰則規定あり |

| 特別条項付き36協定を結んだ場合 | 労働時間に上限なし | 時間外労働は年720時間まで(休日労働を含まない) 1カ月100 時間未満(休日労働含む) 2~6カ月平均で80時間以内(休日労働含む) 月45時間に時間外労働を拡大できるのは年6カ月まで(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間) |

法定労働時間を超える残業を労働者に課す場合、労働基準法第36条に基づく労使協定、いわゆる36(サブロク)協定の締結が必要なのは従来どおりです。ただ、新たな変更点として、36協定締結後の上限規制に罰則が追加されたほか、特別条項付き36協定を結んだ場合でも定められた上限を超えた労働を課すことができなくなったのがポイントです。

罰則つきの上限規制は1947年(昭和22年)の労働基準法制定以降、初めての試みです。先進諸国に大きく水を空けられてきた日本の労働環境も、ワークライフバランス向上に向けて、大きく舵を切ったといえるでしょう。

改正労働基準法の罰則は?

改正労働基準法で定められた罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、けっして小さくはありません。また、建設業では建設業許可に関わる可能性もあり、よりシビアな問題といえます。

以前、建設業法の記事でお伝えしたように、建設業法第8条では建設業許可の欠格要件が掲げられており、該当する事業者は建設業許可の取消しといったペナルティを受けることになります。

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

禁錮刑とは刑務所で身柄を拘禁されることを指し、懲役はさらに労務作業が課されるものを指します。つまり、仮に改正労基法違反で懲役刑を受ければ、建設業許可自体が取り消される可能性もあるということです。

建設業の規制は2024年4月以降

改正労働基準法の労働時間上限規制について、建設業・運送業・医業に携わる医師には例外的に5年の猶予が設けられてきました。建設業は労働環境の面で多くの課題を抱えていますが、同時にライフラインの構築・整備を通して国民の生命・生活を護るという大役を担う基幹産業でもあります。労働時間の機械的な短縮が容易ではないため、それを考慮した措置でした。

ニュースでたびたび報じられているとおり、その猶予も2024年(令和6年)3月でついに明け、4月以降は他業種同様、改正労働基準法の適用対象となっています。建設業では例外的に復旧・復興の場合のみ単月で100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内の条件が適用されません。とはいえ、いずれにせよ建設業の人事・労務管理への影響が大きいことに変わりはないでしょう。

建設業の労務課題 ~2024年問題とは?~

改正労働基準法に伴う諸問題が2024年問題と呼ばれ取り沙汰されているのは、理由のない話ではありません。背景として、改正労働基準法への対応が非常に困難な建設業界の労働実態が挙げられます。

改正労働基準法をはじめとする働き方改革関連法の施行によって生じる建設業界の諸問題は2024年問題と総称され、たびたび話題に挙がります。今後、激化が予想される人材確保や労務コストアップは、建設業事業者にとって経営を左右する深刻な課題といえるでしょう。一方、日給で働く建設技能者にとっては、今回の法改正で実質、給与収入が減少してしまうなどの問題点もあり、解決すべき課題は多岐にわたります。

1)長時間労働が常態化

ご存知のように、建設業では発注者である施工主の意向が大きな影響力を持ちます。そのため、多くの事業者が納期の面で強い重圧に晒されているのが実情です。単純に工期を伸ばせばそのぶん労務費がかさみ、入札の際も受注面で不利になります。また、建設工事の進捗は天候などの影響も受けるため遅延しがちです。それを取り戻すべく、サービス残業を含む長時間労働が常態化しやすい傾向があります。

厚生労働省が調査した2022年(令和4年)の産業別年間実労働時間では、建設業の労働時間は年間平均1,966時間です(図1)。

減少傾向にはあるものの、運輸・郵便業についで長いことがわかります。

全産業平均1,633時間と比較すれば、その差は歴然といえるでしょう。

2)過労死の問題

建設業における過労死/過労自殺も、たびたびニュースで取り沙汰されるところです。

厚生労働省の統計をみても、過労死(脳・心臓疾患)の労災申請/認定件数ではいずれも建設業が上位であり、認定件数に至っては全業種中2位です(表)。

また、精神障害の労災請求/認定件数においても全業種中4位にランクインしており、問題の根深さが窺えます。

表 令和4年度脳・心臓疾患

労災支給決定(認定)件数の多い業種

| 業種 | |

|---|---|

| 1位 | 運輸業、郵便業 |

| 2位 | 建設業 |

| 3位 | 宿泊業、飲食サービス業 |

3)担い手は減少の一途

連日、半導体工場などの建設ラッシュが報じられるとおり、近年、建設需要は急速に高まっています。にもかかわらず、建設業では担い手不足の問題が深刻化しています。

国土交通省の統計では、建設業就業者は55歳以上が35.5%を占め、29歳以下は12.0%に留まります(図2)。前述の労働環境の問題から、技能者のなり手が激減しており、同時に高齢化も進んでいるという、きわめていびつな状況です。当然ながら、若手への技能継承もスムーズに進んでいません。仕事はあるのに人手不足から倒産する人手不足倒産は、建設業が抱える大きな問題のひとつです。

建設業の最新動向2023

~倒産数増加をどう食い止めるか~~

建設業の働き方改革に向けた国交省の取組み

罰則が重いというだけでなく、担い手不足の確保、なにより従業者の安全や健康管理のためにも、働き方改革は今後も進めなければなりません。世の中の潮流をみても、もはや後退を許さぬ状況です。

本項では、国土交通省(以下、国交省)が主導する取り組みについて整理してみましょう。

1)啓蒙活動

リーフレットや会議などで、建設業界、発注者へ規制内容の周知・要請が行われています。

そのほかにも、動画などによって広く周知・啓発が行われているため、すでに目にしている方も多くおられることでしょう。

国土交通省「建設業の働き方改革に向けた取り組み」より

2)週休2日制に向けた取り組み

無理な工期をこなすために、建設業では長時間労働だけでなく、休みの少なさも大きな問題になっています。他業種ではすでに標準となっている週休2日を建設業でも実現しようという取り組みが「建設業働き方改革加速化プログラム」です。

2018年(平成30年)に国交省が策定した同プログラムは、公共工事において週休2日工事を大幅に拡大するとともに、週休2日の実施に伴う必要経費を的確に計上するため労務費などの補正の導入、共通仮設費、現場管理費の補正率の見直しを行っています。

一般社団法人 日本建設業連合会の調査では、2018年度(平成30年)には2割程度に過ぎなかった4週8休(いわゆる週休2日)を達成している建設現場の割合は、2023年度(令和5年)の統計で5割近くまで上昇しています。建設業にとっては、大きな前進といえるでしょう。

将来の担い手を確保し、災害対応やインフラ整備・メンテナンス等の役割を今後も果たし続けていくために、建設業の働き方改革を一段と強化していくために、2018年に策定。主な内容は下記、

長時間労働の是正に関する取組

週休2日制の導入を後押し

適正な工期設定を推進

給与・社会保険に関する取組

技能や経験にふさわしい処遇を実現(建設キャリアアップシステムの稼働と加入推進など)

社会保険への加入をミニマム・スタンダードに

生産性向上に関する取組み

仕事の効率化(ICT化など)

限られた人材・資機材の効率的な活用を促進

PickUp!

建設業の週休2日制、現場への影響は?

~2024年の変化と成功事例をチェック~

3)適正工期に向けた取組み

建設業の長時間労働を是正するためには、無理が生じない適正工期の設定が不可欠です。2019年(令和元年)、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されました。

改正品確法では、休日、準備期間、天候などを考慮した適正な工期設定が発注者の責務として明確に位置づけられています。著しく短い⼯期による請負契約の締結は禁⽌され、違反者には国⼟交通⼤⾂等から勧告・公表などのペナルティが課されます。

4)建設DX

長時間労働を是正するといっても、根本的な業務量が減らないのであれば解決は困難です。建設業の長時間労働や人手不足を解消するには労働生産性向上が不可欠であり、その解決策として期待されているのが一連の建設DXです。

国交省は、建設現場へのICT導入を促す取り組みとして、i-Constructionを推進しており、賛同する多くの建設業事業者から続々と導入事例が報告されています。ドローンによる無人測量やクラウドを活用したビッグデータの蓄積、ロボット建機など、実用化された技術・されつつある技術は多岐にわたり、作業効率の向上や経費削減に大きく貢献しています。

【最新】建設DX事例

~「2025年の崖」対策は万全ですか?~~

5)さらなる取組み

国土交通省は、2024年4月以降の長時間労働規制を建設業の働き方改革を推進するチャンスと位置づけており、さらなる取組みを推進しています。「建設業の働き方改革に向けた取り組み」のなかで掲げられた取組みについて、一部抜粋してご紹介します。

労働時間の縮減(休日の拡大)

令和7年度について、週休2日工事の拡大をめざして都道府県工事で100%実施などの目標を設定しています。また、業界と連携し、夏期⼀⻫閉所を官⺠発注者に働きかけています。

適正な工期設定

猛暑日を作業不能日として工期設定する、建設Gメンの体制倍増、労基署との合同調査など実地調査を拡充することが掲げられています。

自治体への展開

直轄工事での取組みを自治体に横展開し、取組み状況の集計・見える化をめざしています。また、工事関係書類の簡素化・電子化に向けた取組み強化も進めます。

建設業の働き方改革事例

厚生労働省の「働き方改革特設サイト」では、各業界の働き方改革事例について数多く報告されています。本項では、中小規模の建設業で実際に取組まれ効果を上げた働き方改革事例について抜粋してご紹介しましょう。

ケース1.長時間労働蔓延をトップの決断で一掃

鹿児島県の建設業事業者の事例では、組織的な省力化・効率化に取り組み、働きやすい職場環境づくりや人手不足解消実現を目指されています。

具体的な取り組み内容としては、❶パソコンの強制シャットダウン制度の導入です。時間がくると仕事が強制終了するため、各社員が効率化・合理化を意識せざるを得なくなり、結果としてプライベートの時間が確保されました。

併せて、❷社内のペーパーレス化が図られています。システム上の処理、共有化を実現するための使用ソフトの統一などの合理化で、働き方改革が後押しされました。

ケース2.ITの活用で人材不足解消と職場環境改善を実現

京都の作業用足場を組み立てる専門工事業事業者の事例でも、人手不足対策としてDXに踏み切っています。それまではExcelで作成していた見積・請求業務について、社長しか業務フローがわからないという属人化の課題がありました。

本事例では、課題解決のために、補助金を活用して見積・発注・原価管理ソフトを導入しています。効果として、事務作業の標準化により社長一人が担っていた事務作業を事務スタッフに任せることができるようになりました。

ケース3.現場も事務もすべての社員がテレワーク可能に

3つめは、茨城県にある大手ゼネコンの専門工事などを請け負う建設業事業者での事例です。

本事例でも、大量の紙書面でのやりとりが効率化の妨げとなっているという課題がありました。ハンコを押さなければならない大量の書類があり、必然的に残業時間も長くなります。

対策として導入されたのがグループウェアによるペーパーレス化です。また、ノートPCとスマートフォンを貸与することで、車中でも仕事を行なえる体制になりました。

新型コロナウイルス蔓延による緊急事態宣言以降、社内のDXはさらに進み、タイムカードの打刻もスマートフォンアプリを利用するように。チャット、リモート会議、スケジュール管理アプリなどの活用で、現場管理も事務スタッフもリモートワークできる体制が整いました。

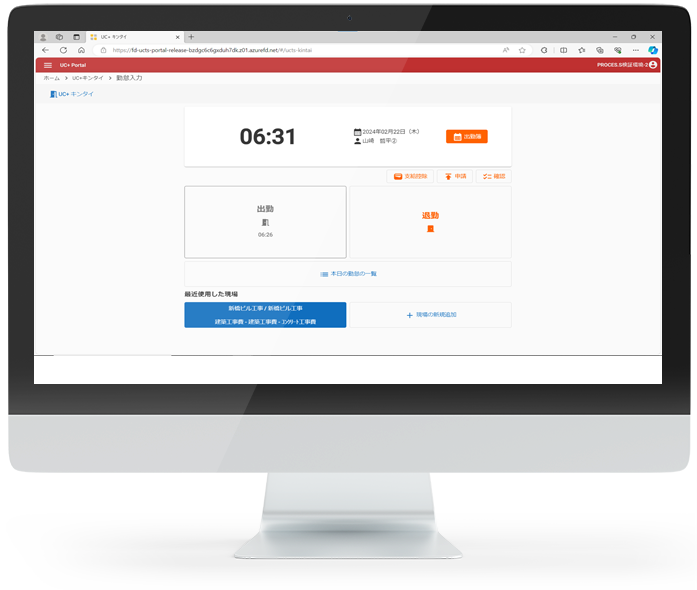

ケース4.クラウド型勤怠管理システム導入による生産性向上

4つめは、宮崎県の土木工事業者でのクラウド型勤怠管理システム導入事例です。

同社では従来、勤怠管理については⽉末に各々で出⾯⽇報を提出したものを⽉に1回集計していました。時間外労働も、その都度承認願を提出するものの、集計については⽉1回でした。

クラウド型勤怠管理システム導入後は、従業員は工事現場からでも⽇報⼊⼒を⾏なえるようなりました。勤怠時間データはシステム内で⾃動集計され、勤怠時間と⼯事ごとの労務費として管理できるようになったため、バックオフィス業務も効率化されています。また、リアルタイム集計した勤務時間をもとに、時間外労働時間を超過する前にアラートメールを送信することで労働時間管理を徹底しています。

数値上の導入効果としては、⼯事部では約15分/⽇の削減、総務部では約2⽇/⽉の削減に成功したということです。

建設業の働き方改革、まずは正確な勤怠管理を!

建設業の労働時間抑制は、業界の構造的問題であるため容易でありません。政府主導で各種取り組みや法改正が進んでいるものの、官と民、トップとボトムの有機的な連携は必要不可欠です。残業時間の届け出について就業規則に明記するのはもちろんですが、なにより現場の正確な勤怠管理が肝要となるでしょう。

勤怠管理は、技能者の心身の健康を守り、人材配置の適正化/業務効率化にも繋がっていきます。ただ、直行直帰や深夜残業や休日出勤などの時間外労働が多く、工事別の管理が必要になるなど建設現場の勤怠管理はオフィスワークのそれよりも複雑です。勤怠管理のために現場や事務担当者の業務が圧迫されるのでは、本末転倒といえるでしょう。

有効な対策として、クラウド型の勤怠管理システムの導入が挙げられます。現場の従業員がスマートフォンアプリで勤務実績を記録することで、クラウドを通してシステムが自動集計するため、労務管理担当者は各従業員の労働時間を正確かつリアルタイムで把握できるようになります。残業時間の監視と適正化が容易になり、法令遵守だけでなく、従業員のワークライフバランス改善や人員の定着にも有効です。

建設業向けクラウド勤怠管理システム“UC+キンタイ”は、建設業ERP“PROCES.S”と標準で連携し、勤怠管理のみならず労務費など工事原価管理を自動計算します。転記ミスの心配もなく、事務負担を大幅に軽減可能です。建設業向けに開発されているため、工事別の勤怠管理が簡単にできるなど、一般的な勤怠管理システムにはない機能を搭載しています。特設サイトで詳細を紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。

建設業の人手不足を抜本的に解決するには、地道ながら生産性を高め、職場環境を改善していくしかありません。勤怠管理システム導入を含めた適切な準備と対応で、建設業の2024年問題を成長への転機に変えていきましょう!

よくある質問

- Q建設業の働き方改革(残業上限規制)はいつからですか?

- A働き方改革関連法による残業上限規制について、建設業ではすぐの対応はできないと考えられたことから猶予期間が設けられていました。ただ、2024年4月1日からそれも明け、他業種同様に適用されることになっています。罰則つきのため、早めの対応が必要です。

- Q建設業で働き方改革が推進される目的は何ですか?

- A建設業は全業種平均で労働時間が長く、休日数も少ない傾向にあります。そのため、若年世代の入職者が激減しており、技術継承やインフラ維持の観点で問題視されています。働き方改革を推進することで、若者が希望を持って入職してくれることが期待されています。

- Q2024年問題とはなんですか?

- A2024年4月以降、建設業でも適用される改正労基法によって生じる諸問題は2024年問題と総称されています。時間外労働の罰則付き上限規制により、今後、人材確保の激化や労務コストアップが予想されており、建設業事業者にとっては深刻な課題といえるでしょう。一方、日給で働く建設技能者にとっては今回の法改正で実質、給与収入が減少してしまうなどの問題点もあり、解決すべき課題は多岐にわたります。

- Q働き方改革関連法の施行に伴い、個人事業主である一人親方の働き方に影響はありますか?

- A労働関係法令規制強化に伴い、残念なことに建設業では技能者を個人事業主とすることで規制逃れをする動きがみられます。それを受けて、2022年に改訂された「下請指導ガイドライン」では、一人親方の実態の適切性についての記述が追加されました。仮に雇用契約がなくとも、実態が雇用労働者であれば、元請け企業は下請け企業に一人親方との雇用契約締結、社会保険の加入や法定福利費の確保を促し、改善が見られなければ「現場入場を認めない取り扱いとする」旨が定められています。そのため、今後、一人親方にも働き方の改善が進むことが期待されています(参考記事:一人親方問題の今後は? 建設業の労務・経理がこう変わる!)。

- Q建設業の働き方改革を支援する性格の補助金などはありませんか?

- A厚生労働省は労働環境整備に取組む中小企業に向けて働き方改革推進支援助成金を用意しています。また、勤怠管理システムなどの導入をご検討であれば、経済産業省主管のIT導入補助金も有力な候補になり得ます(参考記事:【2023最新版】建設業向け! オススメ補助金/助成金6選)。

- Q建設現場への移動時間は労働時間/残業時間に含まれますか?

- A建設現場への移動時間は通勤と見做されるため、通常、使用者の指揮命令下にある労働時間とは見做されません。ただ、会社に出社・点呼後、建設現場に向かう場合などは移動時間も労働時間と見做されるため注意が必要です。

- Q働き方改革を進めたくとも、職人の給料が減る問題から、一部の反発も予想されます。どのように啓蒙すればよいでしょうか?

- A厚生労働省が働き方改革推進のための各種リーフレット・チラシ・パンフレットなどを用意しています。活用されることをお勧めします。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

- Q建設業の働き方改革は無理と考える事業者が多いのはなぜですか?

- A人手不足の問題だけでなく、短納期を求められたり気候や資材価格の変動などによって工期の変更が生じやすい建設業では、労働者にしわ寄せが行きやすいという事情があります。まら、働き方改革を進めることで、現場労働者の収入が減るため、安易に進められなという事情もあります。重層的な理由により、建設業における働き方改革は困難と考えられています。

本記事の関連記事はこちら

・国土交通省「建設業および建設工事従事者の実情」

・国土交通省「建設業における働き方改革」

・国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

・国土交通省「i-Construction」

・国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」

・国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」

・国土交通省「「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~」

・国土交通省「建設業の働き方改革に向けた取り組み」

・国土交通省不動産・建設経済局建設業課「建設業における働き方改革推進のための事例集」

・厚生労働省「人口構造、労働時間等について」

・厚生労働省「令和5年版過労死等防止対策白書」

・厚生労働省「働き方改革特設サイト」

・一般社団法人 日本建設業連合会(日建連)「週休二日実現行動計画2023年度上半期フォローアップ報告書」