1.はじめに

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、「本会計基準」)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、「本適用指針」)が公表されたことに伴い、前4回にわたり、本会計基準の概要及び建設業に与える影響を順にみてきました。今回が最後の回となります。引き続き、本会計基準の建設業に与える影響として残りの個別論点についてみていきたいと思います。

2.建設業に与える影響(個別論点)

前回は、工事契約において、しばしば生じうるケースである⑤契約変更や追加工事、⑥変動対価についてみてきました。今回は、残りの論点である⑦重要な金融要素、⑧本人と代理人の区分についてみていきます。

⑦重要な金融要素

工事契約の支払においては、工事債権の回収までに1年超となる支払サイトが長い場合があります。現行では、このような場合でも完成工事未収入金に金利相当分を考慮するといった会計処理は求められていません。即ち、契約に重要な金融要素が含まれていると考えられても、あくまで債権計上額は契約上の対価となります。

一方、本会計基準においては、契約に重要な金融要素が含まれる場合は、取引価格の算定にあたって、金利相当分の影響を調整することとなります(本会計基準第56項及び57項)。但し、財又はサービスを顧客に移転する時点から1年以内に顧客の支払が見込まれる場合は、金融要素の影響を調整しないことができます(本会計基準第58項)。

それでは、実務上はどのような場合に「契約に重要な金融要素が含まれている」と判断するのかが論点になると思われます。これは単に支払サイトの長短だけにではなく、現金販売価格と対価の差額の大きさ、市場金利の影響度もみて判断することとなります。この際の判断は「契約単位」で行い、個々の契約単位で重要性が乏しいと判断したのであれば、それを合算して全体で重要性の判断をすることは求められていません。実務上の利便性に配慮した取扱いと考えられます。

⑧本人と代理人の区分

建設業では、建設会社が発注者から指定された協力業者を手配するようなケースがあります。

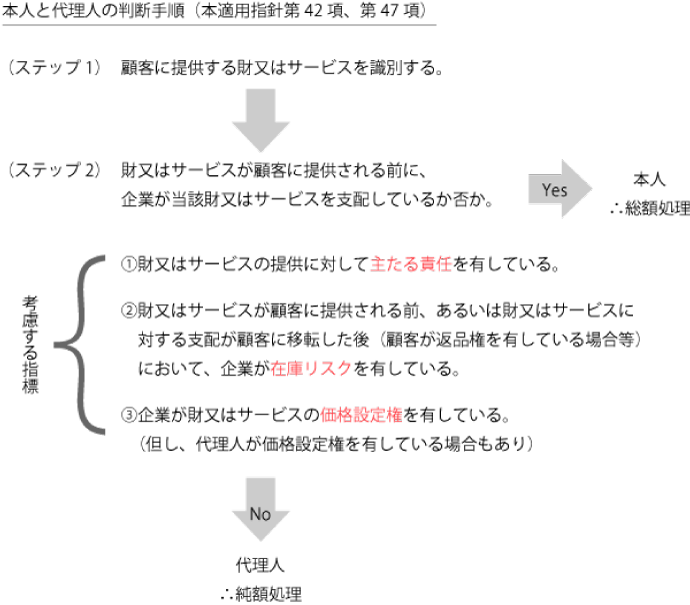

この場合、発注者との約束が当該財又はサービスを建設会社自ら提供する履行義務であると判断され、建設会社が本人に該当するときには、見込まれる対価の総額を収益として認識します。一方、発注者との約束が当該財又はサービス当該協力業者によって提供されるように建設会社が手配する履行義務であると判断され、建設会社が代理人に該当するときは、手数料部分を純額で収益を認識することになります(本適用指針第39項及び第40項)。本人と代理人の区分の判定は、顧客に約束した特定の財又はサービスそれぞれについて行われます(本適用指針第41項)。

本適用指針第42項から47項にて当該判定手順の記載があります。当該適用指針の表現は難解な部分も多いとは思われますが、本人か代理人かの判定においてポイントとなるのは、在庫リスクの有無及び価格決定権の有無だと思われます。

3.おわりに

今回は、本会計基準の建設業に与える影響として、最後の論点⑦重要な金融要素及び⑧本人と代理人の区分についてご説明いたしました。

全5回にわたり見てきた通り、本会計基準及び本適用指針の内容は膨大かつ難解なものとなっており、建設業においては影響する論点も多いと思います。2021年の強制適用をにらみつつ、まずは自社に関連する論点をピックアップし、その項目については早期に検討に着手する必要があると思います。全5回で取り扱った論点が、その際の参考となれば幸いです。また今回は本会計基準に係る会計処理についてご説明しましたが、適用に伴う各種税制の取扱いについても、今後の実務を進めるうえで留意する必要があります。

- 新収益基準の建設業に与える影響①:会計基準の概要

- 新収益基準の建設業に与える影響②:①工事進行基準の適用の要件 ②原価回収基準の認容 ③工事損失引当金

- 新収益基準の建設業に与える影響③:④複数の履行義務

- 新収益基準の建設業に与える影響④:⑤契約変更や追加工事 ⑥変動対価

北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。

新たな会計ルール

「新収益認識基準」とは