建設業でも注目される生成AIを特集

2022年のChatGPTリリース以降、さまざまな業界・業務において、生成AIはもはや欠かすことができないツールとなりました。他業界以上に深刻な人手不足や低い労働生産性といった課題が山積する建設業界においても、ひときわ注目度が高いトピックです。本稿では、建設業における生成AI活用事例からバックオフィスでの使い方やできることまで、わかりやすく解説します!

CONTENTS

01.AIとは

02.建設業での生成AI導入状況

03.建設業での生成AI導入事例

04.建設業のバックオフィスでの生成AI活用法

05.関連AIソリューション(AI-OCR)のご案内

06.よくある質問

AIとは

AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能と訳されます。人工知能学会はAIについて「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」といった説明をしています。

AIという言葉や概念の起こりは1950年代まで遡りますが、厳密な定義については現在でも多くの研究者が慎重な姿勢を示しているのが現状です。「知能」そのものの定義が簡単でないという事情によるものでしょう。一方で、辞書などでは「学習・推論・その他の知的行動を行なうコンピュータシステム」といった、ごく一般的な解説がされることが多いようです。

現代では、自動で物体認識するお掃除ロボやECサイトでの購入・閲覧履歴をもとにしたレコメンド機能、自動応答するチャットボットやスマートスピーカーなど、身の回りでAI技術を目にしない日はありません。

特に、ChatGPTがリリースされた2022年以降では、生成AIの実用化が急速に進みました。メール文案や手紙の挨拶文、プレゼンテーション用スライドから企画書の素案や素材イラストの作成を生成AIに任せている方も、すでに多いのではないでしょうか?

※本イメージ画像は、Adobeの画像生成AI、Fireflyで生成したもの

-

1956年

ダートマス会議

ダートマス会議で数学者ジョン・マッカーシーが「人工知能(AI)」という概念を提唱

-

1959年

機械学習の概念誕生

IBMの研究者アーサー・サミュエルが「機械学習」という言葉を初めて使用

-

1997年

IBMの「ディープ・ブルー」がチェス世界王者カスパロフに勝利

人間の知能への挑戦によって性能の限界が拡張

-

2006年

ディープラーニング(深層学習)の概念が登場

カナダのトロント大学のジェフリー・ヒントンらの研究チームが多層ニューラルネットワークの効果的な学習方法を発表

-

2009年

Googleが自動運転プロジェクト開始(のちにWaymoとして分社化)

産業分野でも実用化に向けた動きが活発

-

2012年

将棋ソフト「ボンクラーズ」が米長永世棋聖に勝利

チェスより難解な分野でも、AIが第一人者に勝利

-

2016年

Google DeepMindの「AlphaGo」が囲碁世界王者イ・セドルに勝利

将棋以上に難解な分野でも人間に勝利

-

2022年

ChatGPTがリリース

5日で100万ユーザーを突破。生成AIブームの火付け役に

-

2025年

ChatGPTユーザー数、世界で7億人突破

2025年9月15日、OpenAIが論文「How people are using ChatGPT」のなかでChatGPTの週間アクティブユーザー(WAU)が世界で7億人を突破したと公表

生成AIとは?

コンピュータが人間のように新しいものを作り出すことができる技術のことです。膨大なデータをコンピュータに学習させることで、ユーザーの命令文(プロンプト)に応じて、新しいものを生成させることができます。

生成対象は、テキストや画像・音楽・動画など多岐にわたり、高度な推論能力をもとに情報分析を行なうことも可能です。チャットのように自然言語で対話できる手軽さと汎用性の高さから、ビジネスシーンでも急速に浸透しています。

代表例として、OpenAIのChatGPT、MicrosoftのCopilot、GoogleのGemini、xAIのGrokなどが挙げられます。それぞれ特性・得意分野が違うため、用途で使い分けるとより高い効果を得られるでしょう。

※個人情報や機密情報の入力は避けてください。また、AI使用の可否については、社内ポリシーを確認してください。

建設業での生成AI導入状況

すでにご存じのとおり、建設業では熟練技能者の高齢化に伴う人手不足問題や入職者獲得に向けて推進される働き方改革、労働集約型の業態であるがゆえの利益率の低さといった、さまざまな課題を抱えています。そのため、生産性向上に向けたAI活用については、他業種以上に注目が集まっているところです。

実際に帝国データバンクの2023年の調査報告では、生成AIの活用・あるいは活用を検討している建設業事業者は50.8%にのぼり、期待の大きさが伺えます。ただ、実際に業務で使用している建設業事業者は3.1%に留まり、活用方法がわからない、あるいは社内のルール整備が追いついていない状況が見てとれます。

建設業での生成AI導入事例

建設業でのAI活用といえば、ドローンやインフラ点検ロボットとの連携、監視カメラ映像を用いた危険行動検知システムなど、建設工事現場での活用が注目されがちです。

建設工事現場でのAI活用については、目下、官民挙げてさまざまな取組みが推進されており、国土交通省の資料でも頻出するトピックであるため、すでにご存じのことかと思います。

ただ、本稿では特に、より活用の裾野が広く、より身近なものとして感じやすい生成AIにフォーカスを当てて、活用事例をご紹介します。

建築設計の初期段階の作業効率化――大林組の事例

大林組は、2022年のプレスリリースで、設計初期段階の作業を効率化するAI技術を開発したことを発表しました。本システム「AiCorb(アイコルブ)」は、スケッチや3Dモデルを読み込ませるだけで、さまざまなファサードデザインを自動で提案するシステムです。これにより、顧客とのイメージを擦り合わせるための時間と手間が削減され、設計初期の迅速な合意形成につながることが期待されています。

蓄積したデータベースとの連携

大林組の例に限らず、大手ゼネコンの大きな強みは社内に抱える膨大な案件データベースです。それらのデータと生成AIを連携させることで、さまざまな可能性が拡がります。

例えば、建設業では若手人材への暗黙知の継承が大きな課題になっていますが、生成AIはその有力なソリューションになり得ます。専門的な質問に自動回答する生成AIや自社の設計案件から類似案件を検索・提示して構造設計をサポートするAIなど、大手ゼネコンでの先進的な開発例は、枚挙にいとまがありません。

建設業のバックオフィスでの生成AI活用法

ここまで、大手ゼネコンでの生成AI活用事例をご紹介しました。ただ、大規模なシステム開発を含んだAI導入はリソース面で現実的でないという事業者さまも少なくないのではないでしょうか。

生成AIは活用の裾野が広いことが特長です。専門技能や特殊な開発実装がなくとも、だれでも手軽に活用することができます。特に、定型業務が多いバックオフィス業務は、生成AIとの相性が抜群です。ごく一般的な活用例としては、つぎのようなものが挙げられます。

バックオフィスでよくある生成AI活用例

- 外国語の翻訳

- メール本文の作成

- 資料や記事の要約・校正

- 動画・音声データからの文字起こし

- Excelやスプレッドシートの関数作成

- プレゼン資料・市場分析レポートの作成

上記の例はすでにありふれたものであるため詳細を割愛し、本項では、特に建設業のバックオフィスですぐに役立つ生成AI活用法をご紹介します。

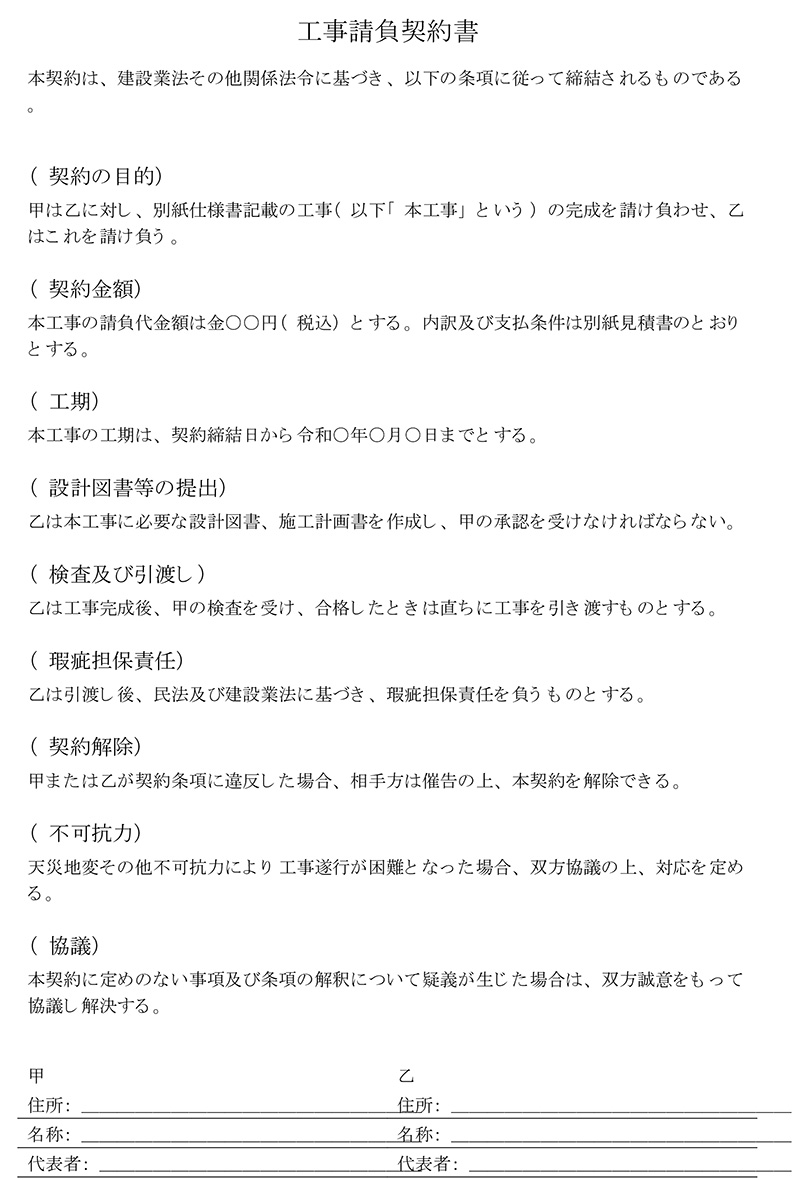

活用例1)工事請負契約書の自動生成

建設業のバックオフィスで作成頻度の高い書類として、工事請負契約書が挙げられます。ご存じのように、2018年以降、グレーゾーン解消制度において経済産業省(以下、経産省)と国土交通省(以下、国交省)がクラウド電子契約サービスについて適法と認める声明を発表しています。

建設業でも正式に電子契約が認められたことで急速に普及し、締結業務については大幅にデジタル化・効率化されたことは、すでにご存じのとおりです。

一方で、契約書の作成やリーガルチェックに関しては、人間が対応する必要がありました。ただ、生成AIを活用すれば、最新の法制度をもとにした工事請負契約書を即時に作成可能です。

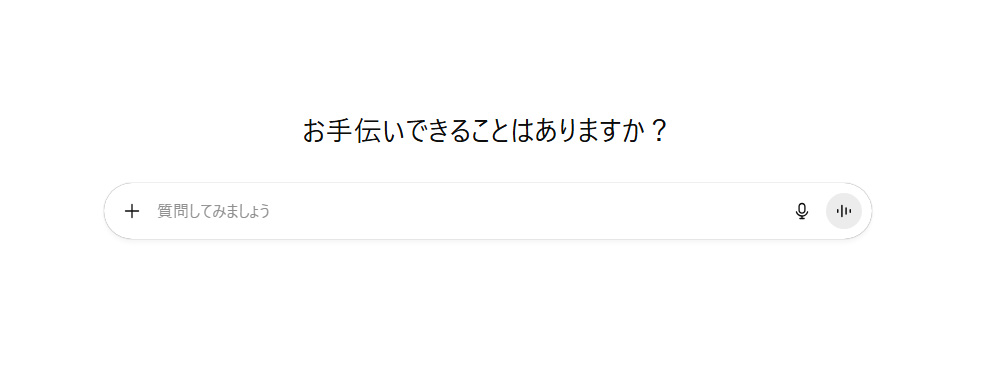

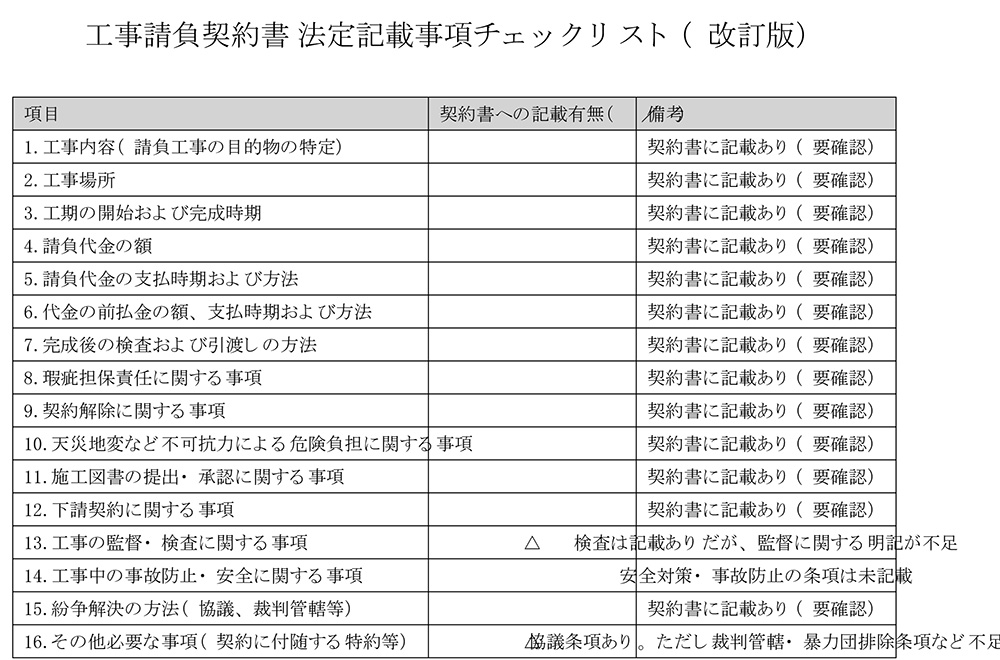

上はChatGPT-5の画面です。自然言語でプロンプトを入力するだけで、工事請負契約書の自動生成が可能です。

さっそく試してみましょう!

※個人情報や機密情報の入力は避けてください。また、AI使用の可否については、社内ポリシーを確認してください。

2025年時点の最新の法制度に準拠した工事請負契約書のひな型を作成して、PDFとWordデータ形式でそれぞれ出力してほしい!

当然ながら、工事請負契約書作成においては、建設業法第19条の1に定められた記載必須項目(16項目)を網羅しなければなりません。ChatGPTは、工事請負契約書を生成するだけでなく、併せてリーガルチェックを行なうことも可能です。

以下のプロンプトで試してみましょう。

建設業法第19条の1

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

工事請負契約書について、建設業法第19条の1の法定記載項目をクリアしているか、チェックしてほしい。一覧表をPDFで出力して!

先ほどの工事請負契約書をもとに、建設業法と照合した結果がPDFで出力されました。こちらも待ち時間は1分程度になります。

必須項目の漏れの指摘だけでなく、修正内容の提案までしてくれていることがわかります。

※AIによる出力結果です。正確性を保証するものではありません。

本例のように、生成AIの回答ははじめから最適であるわけではありません。生成結果をもとに生成AIと対話を進め、深掘りすることで、回答の精度をより高めることがコツといえます。プロンプトの内容を詳細かつ具体的にすること、また、会話のラリーで生成結果をカスタマイズしてくことで、期待する生成結果に近づけていくことが可能です。

このように、生成AIから最適な回答を得るためのプロンプトの工夫を “プロンプトエンジニアリング” と呼びます。

生成AIは、実務の熟練者が扱えばより高度な生成結果を得ることができますし、経験が少ないものの意欲の高いジュニア人材にとっては、自己学習をするうえできわめて有能なコーチとなってくれるでしょう。

AIのリーガルチェックはほんとうに万能か?

結論からいうと、AIによるリーガルチェックは「有力な補助」ですが、完璧ではありません。特に、建設業法・民法・下請代金支払遅延防止法などが横断的に絡む工事請負契約書の場合、AI単独ではカバーしきれないリスクがあります。

AIリーガルチェックの強みとして、法律条文の網羅性や人間が見落としやすいリスクの指摘が挙げられます。一方で、AIは実務慣行や各自治体の入札基準・業界標準、プロジェクトごとの事情などの個別対応には向きません。実務上は「AI+熟練者」が最も効率的で安全な組み合わせといえます。

活用例2)安全書類の作成

建設業のバックオフィス業務には、工事請負契約書のほかにもさまざまな書類作成業務が付きものです。労務管理の中核ともいえる安全書類(グリーンファイル)などは、その典型例といえるでしょう。

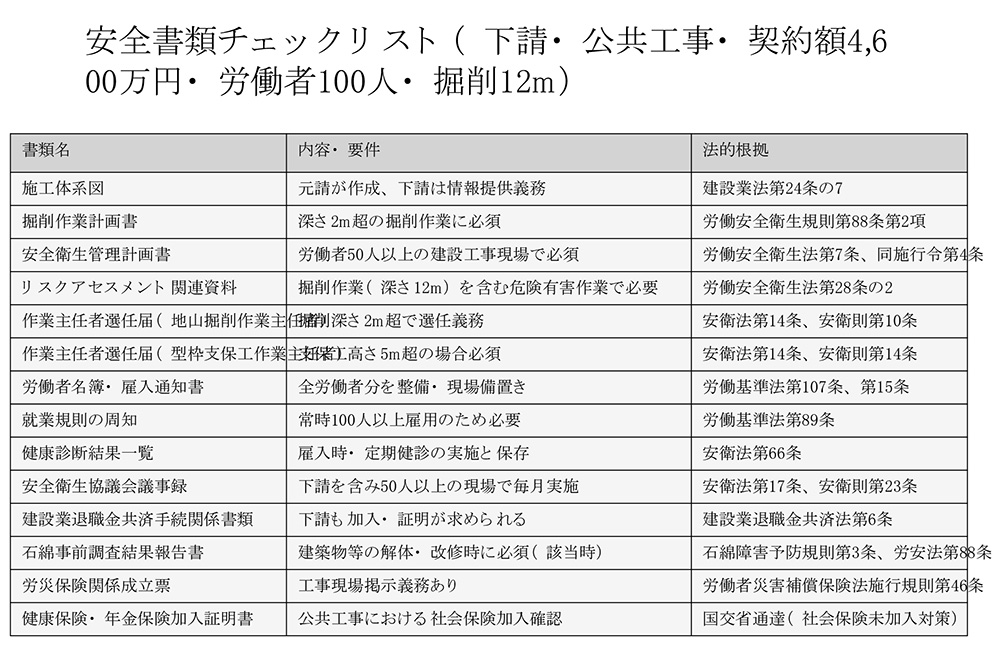

安全書類作成は煩雑な作業で、専門のAIサービスも用意されているほどです。ただ、無料の生成AIであっても、一部代替は可能です。安全衛生計画書・新規入場者教育資料・作業手順書などは、ひな型の自動生成に加えて、簡易リーガルチェックを行なうことができます。また、必要書類の一覧表示や提出状況のチェックなどでも、生成AIは大いに役立つことでしょう。

安全書類(グリーンファイル)とは?

安全書類(グリーンファイル)とは、労働安全衛生管理を適切に行なうために作成される書類の総称です。主に「労務安全関係書類」と「施工体制台帳関係書類」に分かれ、前者は下請事業者が作成して元請に提出、後者は元請事業者が作成して管理します。

建設業における安全書類の作成・管理は、労働安全衛生法および建設業法において義務づけられています。

今回のプロンプトは下記です。

下請契約金額4,600万円の公共工事・労働者100人・掘削深さ12mの条件で、必要な安全書類をチェックリストにしてほしい。2025年9月時点の最新法改正を反映。法的根拠となる条文もそれぞれ添えてほしい!

建設業法や安全衛生法を横断するため、かなり複雑なパターンです。こうした場合、プロンプトに「2025年9月時点の最新法改正を反映」といった但し書きや工事の詳細条件など、指示をより厳密にすることで、回答の精度がぐっと上がります。指示が曖昧な場合、回答も誤りが多くなるようです。

チェックすべき項目として、まず、今回の例では下請契約としたため、施工体制台帳はリストから外れていることがわかります(建設業法第24条の8第1項で元請への義務づけが明記)。

また、労働安全衛生法第88条では深さ10m以上の掘削工事では建設工事計画の届け出が義務づけられているため、作業計画書がリストに含まれています。

活用例3)採用業務の効率化

企業の採用活動もまた、定型業務の多い分野です。こうした領域とAIは相性がいいため、すでにさまざまな企業で活用が進んでいます。例えば、AIで履歴書やエントリーシートを自動スコアリングするようなサービスを活用すれば、担当者のバイアスを排除したデータ駆動の採用活動が可能です。

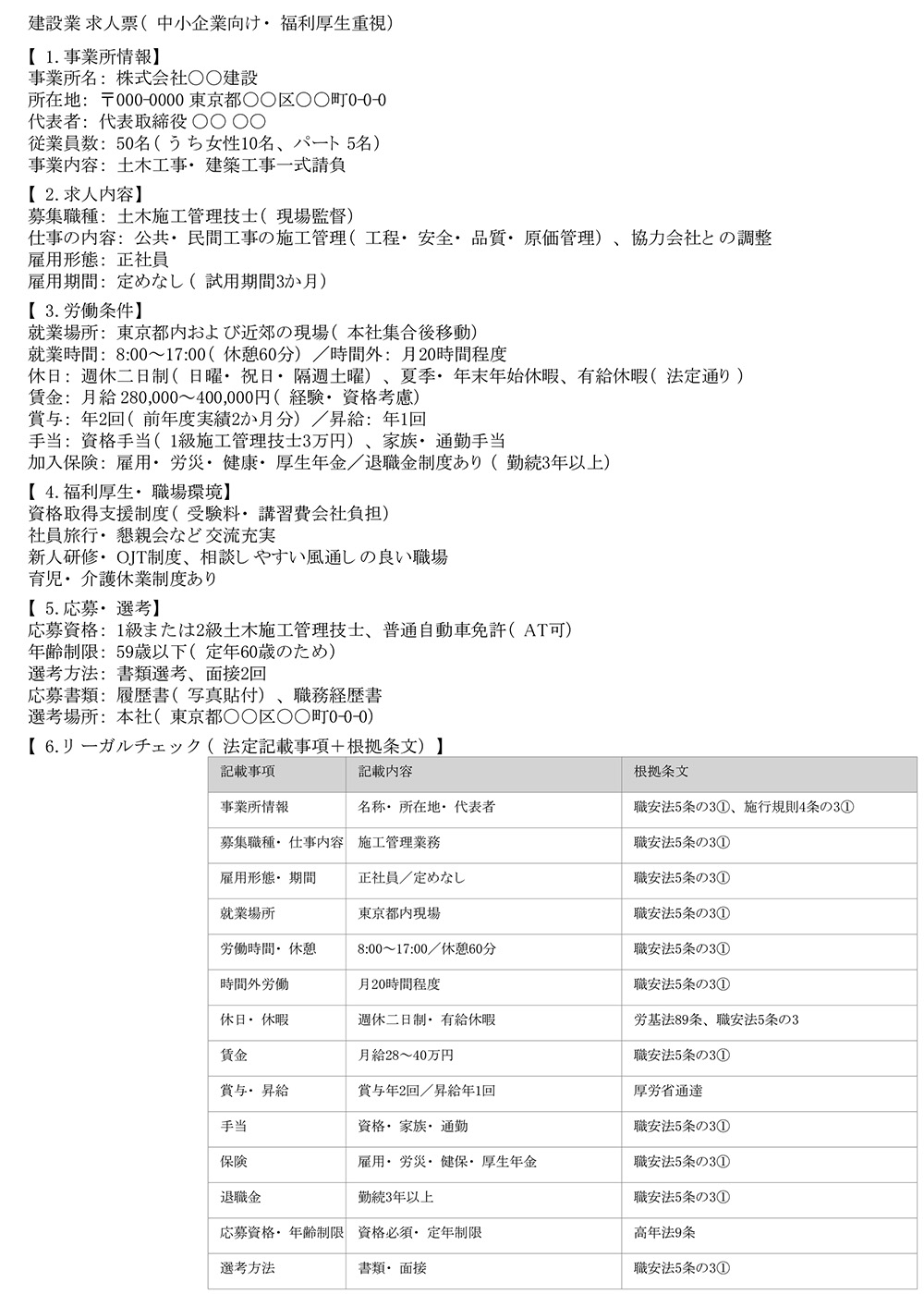

もちろん、こうしたサービスを使用しなくとも、求人票ドラフトの作成を生成AIに任せるなど、さまざまな活用が考えられます。当然ながら、求人票には職業安定法に則った書式が必要ですが、AIであればリーガルチェックを行ないながらの生成が可能です。

建設業の求人票を作成してほしい。規模は中小だが、福利厚生の充実や職場の雰囲気のよさを訴求する内容にしたい。なおかつ、職業安定法に則っているかの各種リーガルチェックも頼みたい!

出力されたものが、こちらになります。

職業安定法や厚生労働省通達の根拠も示してくれているので、ファクトチェックがしやすい結果になっていることがわかります。

生成結果については、プロンプトをくり返すことで、メッセージ案を複数出力させるなど、さらなる最適化が可能です。

もちろん、既存の求人票の内容チェックをAIに行なわせることも可能。ユーザーの創意とプロンプト次第で、活用の幅は大きく拡がります!

活用例4)財務諸表をもとにした経営分析

上記のような文書作成のほかに、生成AIは経営分析にも活用できます。

例えば、生成AIに貸借対照表(BS)・損益計算書(PL)・キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表データ(公開情報に限ります。非公開のものは配慮が必要)を読み込ませることで、ROE・EPS・PER・PBR・自己資本比率などの主要指標を算出し、経営課題の洗い出しまでを行なわせることが可能です。

例として、株式会社内田洋行の財務情報(公開情報)をCopilotに読み込ませ、分析を依頼しました。

株式会社内田洋行の2025年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)の情報をもとに、ROE・EPS・PER・PBR・自己資本比率を算出したうえで、経営分析を添えてほしい!

| 指 標 | 数 値 | 分 析 |

|---|---|---|

| ROE (自己資本利益率) 純利益 ÷ 自己資本 |

13.9% (9,825百万円 ÷ 70,548百万円) |

資本効率は高水準 |

| EPS (1株当たり利益) 純利益 ÷ 発行済株式数 |

997.26円 (9,825百万円 ÷ 約9.85百万株) |

前年より大幅増 |

| PER (株価収益率) 株価 ÷ EPS |

約10.9倍 (10,880円 ÷ 997.26円) |

やや割安水準 |

| PBR (株価純資産倍率) 株価 ÷ BPS |

約1.52倍 (10,880円 ÷ 7,159.31円) |

資産価値に対して適正〜やや高め |

| 自己資本比率 自己資本 ÷ 総資産 |

40.3% (70,548百万円 ÷ 174,917百万円) |

健全だが前年より低下(△2.5pt) |

機密情報の入力は避けてください。また、AI使用の可否については社内ポリシーを確認してください。

このように、生成AIを活用すれば、経理担当者の業務も大きく効率化できます。

プロンプトをさらに細かく具体的に調整すれば、財務データをもとにした同業他社との比較からSWOT分析、経営課題の抽出や改善施策の提案から優先順位づけ、M&Aの際の適正価格の試算まで、一括で生成AIに行なわせる――といったことも可能です。

さらに発展させて、経営企画書やプレゼン資料を作成したい場合でも、強力にサポートしてくれるでしょう。

財務状況をタイムリーに視える化する建設業ERPと組み合わせれば、より効果を実感しやすくなります!

関連AIソリューション(AI-OCR)のご案内

建設業でのAI活用といえば、BIM/CIMとの連携や建機への搭載、インフラ点検業務の自動化など、建設現場での活用がまず思い浮かびます。ただ、本稿をご一読いただいたことで、バックオフィス業務でもさまざまな活用の可能性があることが伝わったのではないでしょうか。

生成AIサービスは、操作が簡便で基本無料で使えるものも多く、なにより活用のハードルが低いことが特長です。事業所内のAI活用スキルを底上げすることで、全社的な業務効率化につながることはまちがいないでしょう。もちろん、上記以外でも、発想次第でさまざまな活用が考えられるのではないでしょうか。

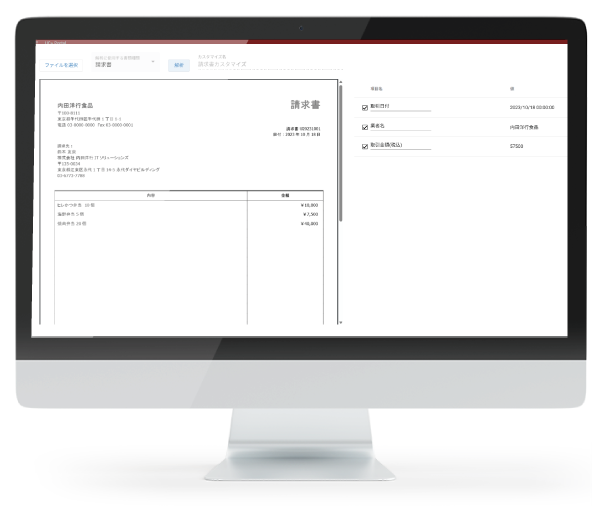

また、生成AI以外でも、バックオフィスの効率化を支援するAIソリューションは数多く用意されています。建設ITNAVIでは、請求書AI-OCR “UC+スキャン” をおすすめしています。

本製品は、建設業のバックオフィスで日々大量に発生する請求書をAI-OCRで読み取り、ファイル整理を大幅に省力化するサービスです。

担当者の負担を軽減するだけでなく、電子帳簿保存法への対応も万全になります。

UC+スキャンの製品カタログと、建設業向け生成AI活用法をまとめたPDF資料をご用意しました。どちらも併せて、貴社の業務改善にご活用いただけますと幸いです。

よくある質問

- Q生成AIを使うメリットはなんですか?

- A従来の検索よりも、自分の意図やニーズに合わせた回答を即時に得られることがメリットです。自然言語で指示を出せるので扱いやすく、業務のスピードアップを図れます。アイデア出しのための壁打ちや分析、新人教育などにも応用できるため、アイデア次第でさまざまな職種・立場において汎用的に使えることも、ほかのツールにない優位性です。

- Q生成AIを使ううえで、注意点やデメリット・問題点はありますか?

- A AIの学習に使われることがあるため、プロンプトに個人情報や機密情報を含めることは避けましょう。また、生成された画像や動画があまりにも真に迫っているために、悪用され、偽・誤情報として拡散される恐れがあります。情報について、バイアスを排して真偽を判断する必要があるでしょう。画像や文章などで意図せず著作権を侵害するといったケースも考えられます。生成AIはたいへん便利ですが、倫理的な使用を心がけることが重要です。

- Qマルチモーダルとはなんですか?

- A旧来のAIモデルは「テキスト専用」「画像専用」といった単一のデータ形式(モーダル)に特化しているものが主流でした。しかし、近年では複数のデータ形式を統合して処理する「マルチモーダルAI」が急速に発展しています。テキストに加えて画像や音声、動画を同時に処理することで、より人間のように、高度で複雑なタスクを実行できるようになります。

- Q LLMとはなんですか?

- A Large Language Modelの略称で、大規模言語モデルと訳される。膨大なテキストデータを学習して、人間のように自然な言語を理解・生成できるAIモデルのこと。ChatGPTやCopilotのような対話型AIがLLMの代表例です。

- Q AGIとはなんですか?

- A Artificial general intelligenceの略称で、汎用人工知能と訳されます。画像認識や翻訳などの特定領域に特化した人工知能(弱いAI)に対して、人間のように様々な問題に対し柔軟に対処できる人工知能(強いAI)を指します。未だ完成されていないとされています。

- Q RAGとはなんですか?

- A Retrieval-Augmented Generationの略で、検索拡張生成と訳されます。従来のLLMは学習していない情報や最新情報に弱く、誤った回答(ハルシネーション)をすることが課題でした。RAGでは、質問に対して外部の情報源(データベース、文書、Webなど)から関連情報を検索し、それらをLLMに組み合わせることで、より信頼性の高い回答を生成することが可能です。

- Q SWOT分析とはなんですか?

- A経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法のひとつです。SWOTはそれぞれ、強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威 (Threats) の頭文字から成り、これら4つのカテゴリーで要因を分析することで内部要因と外部要因を整理できます。

- Q建設業での生成AI活用例はほかにもありますか?

- A図面や写真から建材の数量を自動で拾い出すAI積算技術が急速に進化しており、人的リソース不足の補完が期待されています。ただ、こうしたシステムの導入には一定の費用がかかるため、日本での導入企業も中堅企業以上に限られるようです。画像を読み込ませて日報を自動で作成させる、事務用品の価格について複数サイトを比較検討させることなども可能です。

- Q AIエージェントとはなんですか? 生成AIとはなにが違いますか?

- A ChatGPYやCopilotといった生成AIが会話ベースでユーザーをサポートするのに対し、AIエージェントとは、自律的に行動できる人工知能のことを指します。目標を与えると自分で計画を立てて実行する、センサーやインターフェースを通じて外部とやり取りする(IoT)といった特徴があります。建設業では、ドローン空撮にAI画像認識を組み合わせて、資機材の自動検出を実現した例があります。

本記事の関連記事はこちら

・総務省「平成28年版 情報通信白書」

・総務省 情報流通行政局 情報流通振興課「生成AIはじめの一歩ver1.0」

・一般社団法人 人工知能学会「人工知能のFAQ」

・OpenAI「How people are using ChatGPT」

・帝国データバンク「生成AIの活用に関する企業アンケート」