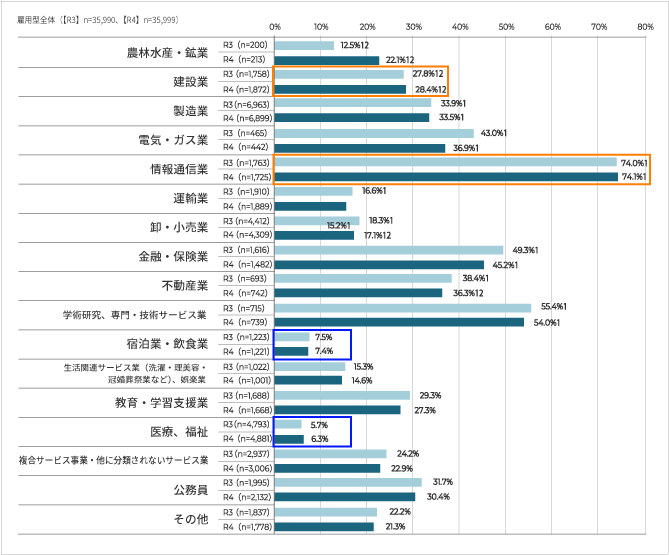

建設業のテレワークの実施状況

国土交通省が発表されている令和4年度のテレワーク人口実態調査結果では、「建設業」でテレワークができている人の割合は、令和3年が27.8%、令和4年は28.4%という結果になりました。

実施率の高い業種に比べると低い結果になっています。

建設業でテレワークを実施するには?

テレワーク=在宅勤務ではありません。

テレワーク(telework)とは、「tele = 離れたところ」と「work = 働く」をあわせた造語で、情報通信機器を活用し「遠隔で仕事をすること」を意味しています。会社(事務所)に戻らず仕事を行えばそれは「テレワーク」となります。

建設業で「テレワーク」というと敬遠されがちですが、正しい意味を理解すると建設業は本来テレワークに馴染みやすい業種であるということができ、コロナ禍でニーズも高まっています。

3つのテレワーク形態

主に3つのテレワーク形態があります。

自宅を就業場所とする勤務形態。通勤負担が軽減されるほか、BCP対策としても有効です。

外出先、移動中や、カフェなどを就業場所とする働き方。移動時間を有効活用することができます。

オフィス以外の遠隔勤務用の施設を就業場所とする働き方。職住近接の環境を確保することができます。

テレワークを始めるには、まずテレワークで対応できる業務と対応できない業務についての棚卸が必要です。その上で目的にあったシステムを選択することが重要です。

業務を細分化し「テレワークで対応できるもの」を仕分ける

建設業は「現場作業が多いこと」からテレワークの実施が難しいとされてきました。機材や設備が無いと作業ができなかったり、現場監督は直接工事現場に行き監督活動や品質チェックを行わなければなりません。

現場でしか行えない業務をするときは、テレワークの実施が制約されることがあります。しかし、一部のデスクで行う仕事やプロジェクト管理などは、テレワークの導入やオンラインツールの活用が可能です。

建設業でテレワークができる業務には、どんなものがあるかをピックアップして取り組むことが大切です。

- テレワークで対応できる業務

- 本社・事業所で行うパソコンを用いた作業

- 現場で行う事務作業

- ビデオ通話を利用した技術指導

- 顧客との打ち合わせ

- CADやBIMを用いた製図業

など

建設業でテレワークを実施するメリット

現場と会社の移動時間を削減できる

テレワークを実施することによって、通勤時間や交通費を削減することができます。

建設現場や事務所までの移動が不要になるため、その時間を仕事に充てることができるようになります。また、ガソリン代や交通費も削減できます。

柔軟な働き方ができる

テレワークをすることにより場所に縛られずに仕事ができるため、柔軟な働き方を実現できます。

建設プロジェクトの進行状況の確認や、顧客との打ち合わせなど、オンラインで行える業務は多くあります。そのため、オフィスに囚われず、自宅や、サテライトオフィスなど、自分にとって最適な場所で仕事をすることができるようになります。

生産性と集中力の向上につながる

建設業では図面の作成や計画の立案など、集中できる静かな環境が必要な業務があります。オフィスに出社して仕事をしていると間に他の業務が挟まったり、話しかけられるなどして集中して作業に取り組めない場合があります。

しかし、テレワークを行うことによって静かな環境で一つの業務に集中できるため、生産性を向上させることに繋がります。特にデスクワークで行う仕事は、自宅やサテライトオフィスで落ち着いて作業を行うことで、効率的に仕事を進めることができます。

PROCES.Sで行うテレワーク

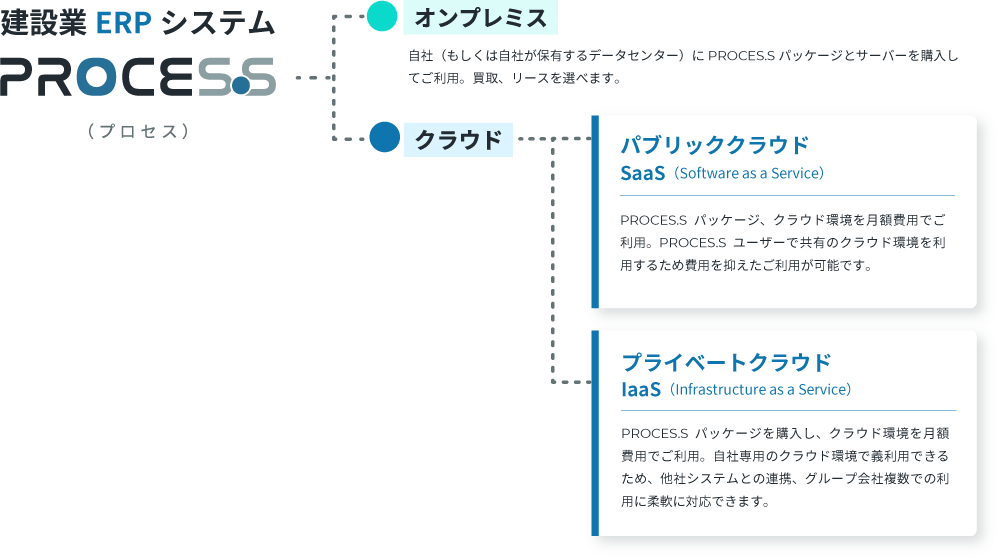

クラウドに対応したWebシステム PROCES.S

インターネット環境があれば社外でもシステムが利用できるため、いつも会社で行っている仕訳データの入力や発注業務、帳票・データ出力などをテレワークで行うことが可能になります。

そのため、災害時やコロナ禍等の緊急事態発生時のBCP対策としても非常に有効です。

時間と場所に制約を受けない柔軟な運用を実現します。

ペーパーレス化を支援

請求書、納品書、原価帳簿や財務諸表など、必要書類を電子化することにより、テレワークを推進します。社内の管理書類を電子化することにより、紙管理のコストも無くなり、業務効率を向上させます。

支払い通知を電子化

業者別に自動で支払い案内をメール・FAXで送ることができます。

紙の支払通知書を電子化することにより、出社せずに通知書を送付する事ができるので、業務の効率化を実現します。

建設業ERPシステムPROCES.Sのカタログを資料請求する

詳しい製品カタログ・導入事例を無料で資料請求いただけます