ナスエンジニアリング株式会社

- 事業内容

- 新築・リニューアルを中心とした建設工事

- 設立

- 1972年8月

- 資本金

- 1億237万5千円

- 社員数

- 22名

- 所在地

- 東京都中央区築地3-17-9 興和日東ビル7階

- Webサイト

- http://www.nas-eng.co.jp/

- 導入システム

- 建設業ERPシステムPROCES.S

ステンレスの専門メーカー・日本冶金工業から、1972年に独立する形で設立されたナスエンジニアリング。おもに公共施設や事務所、工場、倉庫などの新築・改修工事を手がけている。

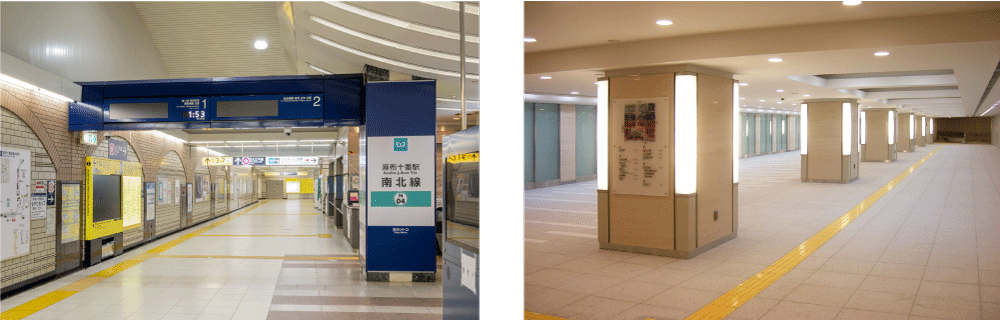

△ ナスエンジニアリング様が携わった建造物

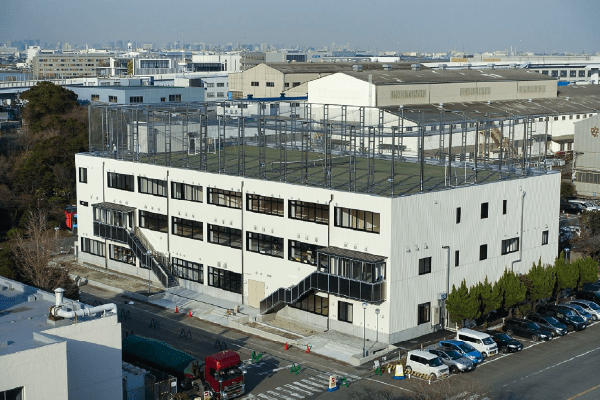

建設業に特化した少数精鋭の企業であることを活かし、積算・設計業務から完成・引き渡しまで、一気通貫で請け負える点が強み。とくに改修工事において豊富な実績を持ち、近年では東京メトロの駅事務所・改札の改修、ホーム床の改修工事等、耐震補強などを受注。親会社の日本冶金工業川崎製造所・複合棟など、新築工事の実績もある。

△ 左:東京メトロ麻布十番駅構内・改札、右:東京駅地下街(新丸ビル方面に向かう地下道)

△ 親会社 日本冶金工業川崎製造所の複合棟

ナスエンジニアリング株式会社は、親会社のホストコンピュータを長らく使用していましたが、メンテナンスのための業務負荷が大きいことなどに課題を感じていました。ホストコンピュータの更新が行われないことになり、ERPシステムの導入を検討。建設業に必要な機能が揃った内田洋行ITソリューションズ(以下、ITS)の建設・工事業ERPシステム「PROCES.S」を選びました。導入後は、資料や帳票の作成がスムーズになり、管理部門の業務負担が約2/3に低減。その後のバージョンアップに伴うクラウド化で現場の負担も減り、業務全体のスピードも上がっています。

システム導入の課題と効果

導入前の課題

- ちょっとした変更もプログラム書き換えが必要だった

- 親会社へシステムのメンテナンスを依頼する場合は、作業に長い時間がかかっていた

- プログラム作成者による「癖」が出るなど、業務が属人化していた

導入後の効果

- 資料・帳票作成の工数が減り、正確性が向上したことで、管理部門の業務が2/3に圧縮

- バージョンアップによるクラウド化で、現場から帰社して入力する手間が減った

- 管理部門と現場との意思疎通がスムーズになり、業務全体のスピードもアップ

導入の背景

メンテナンスに工数がかかるホストコンピュータに不便さを感じていた

PROCES.Sを導入しようと思った背景を教えてください。

当社では、長らく親会社のホストコンピュータを使用していました。2006年ごろ、更新が行われないことが決まったため、ERPの導入を検討しはじめたのです。各社製品を比較していたところ、たまたま飛び込みで来てくれたITSの営業マンからPROCES.Sを紹介してもらいました。検討した結果、PROCES.Sが最も当社に適している製品だと判断し、導入を決定しました。

以前のシステムには、どのような問題が起こっていましたか。

ホストコンピュータは、ちょっとした変更でも毎回プログラムを書き換えなくてはなりませんでした。それを親会社の担当者に依頼すると、打合せから作業完了までかなり時間がかかってしまうのも難点でしたね。しかも、作成者によってプログラムに癖のようなものが出るので、別の人が手を加える際に難儀してしまうこともありました。

△ ナスエンジニアリング株式会社 総務部 部長 小松 健一郎様

導入のポイント

建設業に必要な機能を網羅し、コストも抑えられるPROCES.S導入を決定

導入にあたり、複数のシステムを検討されたかと思いますが、特にどのような点を重視されましたか?また、「PROCES.S」を選んだ決め手は何でしたか?

当初は、なるべくカスタマイズしないで入れられるかを重視していました。建設業の管理業務は物件ごとに行いますが、他社製品はいずれもテンプレートを入れる必要がありました。当時、建設業向けのERPシステムがあるとは知らず、ITSの担当者に紹介されて初めてPROCES.Sの存在を知ったのです。建設業に必要な機能がそろっていて、速やかに導入できそうだと感じたのが決め手になりました。

また、他社製品の中には数億円を投じなければならないものもありましたが、PROCES.Sはコストを抑えながら導入できる点もポイントになりましたね。

PROCES.Sの導入を決めてから運用を開始するまでの流れと、ITSに相談して実現したことを教えてください。

開発におよそ2年をかけ、2008年から運用を開始しました。当初は大きなカスタマイズを避けて導入することを考えていましたが、当時は製造委託業務を抱えていたり、景観製品販売など多くの事業部が存在していました。そうした事情から、やはり各部署の状況に合わせた一定のカスタマイズが必要という判断に至りました。

例えば発注業務に関しては、Webシステムを構築したうえで、データをPROCES.Sの中で加工・展開できるようカスタマイズ。以前は一般のソフトを使用していた会計業務に関しても、データをPROCES.Sに移行させるため、ITS担当者に長い時間を割いて作業してもらいました。ITSにはかなり負担をかけてしまったと思いますが、PROCES.Sを当社の業務に合った仕様にすることができました。

導入の効果と今後の展開

資料・帳票作成の工数が減り、正確性が向上

クラウド化で業務スピードもアップ

実際にPROCES.Sの運用を始められて感じたことや、得られた成果について教えてください。

最初のうちは、各事業部から質問や苦情も出ましたが、そのたびにITSに助けてもらいました。わからないことがあればすぐに頼れるのは安心感がありましたし、その過程で私たちもPROCES.Sを深く知ることができましたね。使い続けるうち、「こうやったらできるよね」と、業務をPROCES.Sに合わせる文化も社内に醸成されたと思います。

業務負荷の軽減という意味では、データのダウンロードが簡単にできるようになったのは助かりました。ボタン一つでExcelにデータが落ちるので、資料づくりなど管理部門の業務の工数が大きく減少。2/3程度に圧縮できました。決算業務においても、科目や残高などの整合性が取れた帳票を、速やかに作成できるようになりました。

2019年にはバージョンアップを行い、クラウドに移行されましたね。

クラウドになったことで、VPNを使わなくてもインターネット環境があれば入出力が可能になったのは大きいですね。現場においても、以前はその都度本社・支店に戻って入出力をしなければなりませんでしたが、今はその必要もなくなりました。業務負担が軽くなりましたし、現場とのコミュニケーションが円滑になり、業務そのもののスピードも上がったと思います。

ITSの担当者には、どのような印象をお持ちですか?

営業担当者がとても熱心で、いろいろなことを教えてくれましたし、困っているときは手を差し伸べてくれます。SEの方にも本当に真摯に取り組んでもらえていて、心強いですね。ITS担当者には感謝しています。

今後、PROCES.Sをどのように活用していきたいですか?

PROCES.Sの進化で、コンプライアンスなど社会に求められる課題をクリアできていると感じています。大手企業なら専属のチームをつくって対応できますが、中小企業には難しいもの。PROCES.Sで対応できれば、それが一番ストレスフリーで助かります。インボイス制度や電子帳簿保存法などへの対応にも活用していきたいと思います。

△ ナスエンジニアリング株式会社 総務部 部長 小松 健一郎様