田中建設株式会社

- 事業内容

- 総合建設業/不動産業

- 設立

- 1951年10月

- 代表取締役社長

- 田中 大文

- 資本金

- 8,000万円

- 社員数

- 130名(2022年12月現在)

- 本社所在地

- 青森県十和田市東一番町2-50

- Webサイト

- http://tanaka-net.co.jp/

青森県南部地方の十和田市にある田中建設株式会社は、戦前の1933年に創業。「信用と技術」の社是の下、ダムやトンネルなど土木工事を中心に、その長い歴史を刻んできた。近年では、老朽化した既存インフラの補修や、工場・倉庫、商業施設、学校や医療・福祉施設などの建築工事も手掛ける。青森県はもとより北海道、福島、群馬など県外での施工実績も数多い。

強みは、確かな技術に裏打ちされた施工品質。次世代の工法を積極的に取り入れながら、現場での技術の伝承を進めてきた結果、質の高い工事を実現している。2022年に限っても、国土交通省東北地方整備局から「工事成績優秀企業」認定を受け、同・青森河川国道事務所から「優良工事施工会社」として表彰されるなど、官公庁をはじめとした発注者から高い評価を得ている。

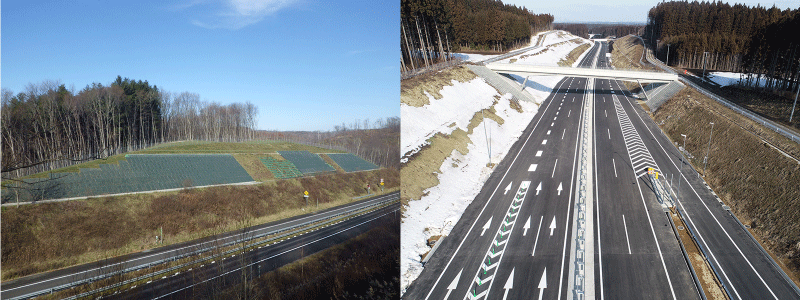

△ 左:道央自動車道幌管内のり面補修工事

右:南平西地区道路改良工事

△ 左:青森地家裁十和田支部庁舎建築工事

右:横浜小学校体育館新築工事校舎

田中建設株式会社は、AccessやExcelなど複数のツール間で起こっていたデータの食い違いや、情報システム業務が属人化していることに課題を感じていました。これらを解決するために新しいシステムの導入を検討。最終的に、担当者の対応力の高さを感じた内田洋行ITソリューションズ(以下、ITS)の建設・工事業ERPシステム「PROCES.S」を選びました。導入後、社内のデータが一元化された結果、業務効率が上がり、基本的なミスの減少など業務の正確性もアップするといった効果が表れています。

システム導入の課題と効果

導入前の課題

- 従来のシステムでカバーしきれない部分をAccess、Excelで補っていた

- それぞれのツールへ個別に入力するため、データの食い違いが起こっていた

- 情報システム業務が属人化しており、人事異動や離職のたびに対応に苦慮していた

導入後の効果

- 業務に関するデータをPROCES.S上で一元化できたことで、業務効率がアップ

- 請求漏れなど基本的なミスが減り、業務の正確性も向上

- 部門全体のデータをまとめて資料を作成することも容易になった

導入の背景

複数のツール間でデータの食い違いが発生

業務の属人化も課題に

PROCES.Sを導入しようと思った背景を教えてください。

以前は、会計と給与に関しては業務システムをそれぞれ導入していましたが、カバーしきれない部分は社員が開発したAccessや、Excelを使うことで補っていました。同じ情報を2つのシステム・Access・Excelに入力しなければならないため、「システムの情報は修正したけれど、他のツールへの反映を忘れていた」ということも少なくありませんでした。これが重なると、どれが正しいデータかわからなくなるため、データの信頼性が揺らいでいくことに危機感を覚えていました。

また、これらの情報システム業務はそれなりの知識を持った社員が行っていたのですが、仕事が属人化してしまい、人事異動や離職などで担当者が交代するたびに対応に苦慮する状況もありました。インボイスなど新しい法制度への対応も迫られる中、担当者が代わっても業務システムを安定的に運用できるようにすることは喫緊の課題でした。これらのことから、業務をトータルでカバーできるERPシステムの導入を検討しはじめたのです。

導入のポイント

導入の決め手は、ITS担当者の対応力

課題解決につながる提案にも満足

導入にあたり、複数のシステムを検討されたかと思いますが、特にどのような点を重視されましたか?

操作の簡単さ、使いやすさ、そしてコストパフォーマンスの高さですね。あとは、当社のしくみや慣行に合わせて、機能をカスタマイズできるかという点も重視していました。4~5社を候補に検討を進めました。

「PROCES.S」を選んだ決め手は何でしたか?

まず、PROCES.Sは建設業に特化して開発されたシステムであるという点で安心できました。そして、それほど工数をかけずにさまざまな機能を追加できるところも魅力でしたね。

検討段階でヒアリングをしてくれたITSのSEの方が、当社にマッチするシステムのあり方を考え、提案してくれる姿勢だったのも決め手になりました。理解力や知識の豊かさに、「これなら私たちのシステムを任せられる」という安堵感を得られました。営業の方もしっかりサポートしてくれそうでしたし、PROCES.Sの導入を決めました。

△(左)財務部 部長 笠石 敦 様

(右)財務部 課長 天間 武和 様

△お客様をお迎えするエントランスは季節ごとに模様替え

左:夏

中:クリスマス

右:ハロウィン

PROCES.Sの導入を決めてから運用を開始するまでの流れと、ITSに相談して実現したことを教えてください。

2018年11月から約2か月かけて要件定義を行い、テスト稼働を経て、翌2019年10月から本稼働となりました。

PROCES.Sのパッケージでも対応できない資機材の管理業務については、ITSに当初から相談していました。担当SEの方から提案してもらったのは、二次システムの導入。2021年11月にこちらのシステムも稼働させることができました。たとえパッケージでは対応できない要望であっても、豊富なノウハウの中から適切な提案をもらえたのは心強かったですね。

導入の効果と今後の展開

すべてのデータをPROCES.Sに一元化

業務効率が上がり、基本的ミスも減少

実際にPROCES.Sの運用を始められて感じたことや、得られた成果について教えてください。

PROCES.Sは操作に違和感がなく、運用開始から2か月経つころには慣れ、どの担当者もある程度使いこなせるようになりました。良かったのはやはり、これまでAccessやExcelなどに分かれていたデータが、すべてPROCES.S上に一元化できた点ですね。以前のように、「Accessでつくったデータをシステムに入れ直す」「システムのデータを書き出してExcelで処理する」といった作業がなくなり、業務効率が上がりました。

また、別々だった会計システムと給与システムが統合されたので、総務部門全体のデータを参照して、資料をつくったり分析したりということも簡単にできるようになりました。

社内各部署で正しいデータを参照しながら仕事を進められるようになったことで、業務の精度も高まったように思います。例えば受発注に関するところでは、データの食い違いから時折請求漏れが発生していましたが、PROCES.S導入後はそうした基本的なミスが減少しました。

ITSの担当者には、どのような印象をお持ちですか?

導入を決断したもう一つの理由は、ITSの営業担当者の言動や考え方に触れ、信用できる企業だと感じたことでした。SEも含めて携わる方々がみな親身に、真摯に対応してくれたことでさまざまな障害を乗り越え、導入スケジュールも概ね計画通りにおさめてもらえました。今得られている業務成果を思うと、感謝しきれないほどですね。

また、当社の地元である十和田市にもITSの拠点があり、すぐに相談できるのは心強いです。これからも折に触れて助言をもらえたらと思っています。

今後、PROCES.Sをどのように活用していきたいですか?

近年はペーパーレス化が進み、紙でやり取りしていた情報がどんどん電子化され、2022年には改正電子帳簿保存法も施行されました。それらに対応できるよう、PROCES.Sを活用して請求書の電子化などを進めていきたいと思います。

ITSの担当者は、多様なノウハウを蓄積しているスペシャリスト集団。私たちがまだ気づいていないことでも、「これをやったら役に立つ」という提案をどんどんしてもらえることを期待しています。

※掲載内容は取材時点のものです。